Recuerdos de Walter Benjamin

Traducción Guadalupe González

El filósofo alemán Ernst Bloch (Ludwigshafen am Rhein, 1885 – Tubinga, 1977) conoció a Walter Benjamin en Berna, en 1918, y volvió a coincidir con él unos años más tarde, cuando Bloch se instaló en Berlín durante los años 20, donde trabajó como periodista y trabó amistad con Bertold Brecht, Kurt Weil y Theodor W. Adorno, entre otros. Ambos filósofos estrecharon sus lazos en París, en 1926, donde –durante medio año– se encontraron casi cotidianamente. En el siguiente artículo, Ernst Bloch traza una hermosa semblanza de su amigo.

Conocí a Benjamin en Berna en 1918. Llevaba una vida retirada, enterrado en libros hasta el cuello, como decía su mujer, Dora. Volví a coincidir con él unos años después en Berlín, donde se alojaba, a su pesar y de manera poco adecuada para él, en la villa familiar, lo que hizo que nuestro trato fuera mucho más animado. Benjamin estaba ocupado entonces, como lo estaría durante largo tiempo, trabajando en su libro El origen del Trauerspiel alemán. Después nos encontramos de nuevo en Capri y Positano, junto a Asja Lacis, la directora teatral letona, quien influyó en Benjamin al ponerle en contacto con las corrientes de pensamiento marxista. Más tarde, tras esta estancia en un paisaje de la Italia meridional que nos sentó estupendamente a los dos, experimentamos en París en 1926 una verdadera simbiosis por espacio de medio año. Llegamos a intimar bastante, nos veíamos todos los días, o, mejor dicho, todas las noches. De hecho, intimamos tanto que, como suele suceder con la proximidad excesiva y la interdependencia obligada en una gran ciudad –a pesar de tratarse de París, sus intelectuales y celebridades ningunearon bastante a Benjamin en aquel momento–, nuestra amistad dio paso a una especie de fiebre de las trincheras. Al menos, esto fue lo que ocurrió en nuestra relación: la extrema proximidad dio paso a un ligero hastío que, como era de esperar, ya había desaparecido para cuando volvimos a encontrarnos en Berlín en lo que sería el crepúsculo de nuestra amistad, que se vio interrumpida por Hitler en 1933.

No volví a ver a Benjamin antes de su muerte, en los momentos inmediatamente anteriores a su fallecimiento. Nuestro último encuentro fue de nuevo en París, en 1935, lo que hizo que la noticia de su muerte me pareciese mucho más terrible e inesperada. Pero el tipo de muerte que tuvo, de todas formas, no era en absoluto inadecuada para él, si se considera en el contexto de una frase de Benjamin que recuerdo bien: «¡Sobre un muerto nadie tiene poder!»

Se me pregunta cuáles eran nuestros temas de conversación más frecuentes. Nuestras conversaciones abarcaban, por decirlo al estilo del siglo XVIII, de omnibus rebus et de quibusdam aliis, dada nuestra común apreciación por el detalle del que pueden deducirse las conclusiones más relevantes, por lo particular, por el tantas veces ignorado significado de lo periférico, por la observación de lo nimio y de lo que suele pasar desapercibido, dicho de forma menos sentimental, por esa piedra angular que los albañiles han desechado y que puede encontrarse en todas partes. Apreciación por lo periférico: Benjamin tenía aquello de lo que carecía tan drásticamente Lukács, poseía una mirada única para el detalle significativo, para lo que queda al margen, para esos elementos nuevos que surgen, en el pensamiento y el mundo, de la irrupción desacostumbrada e impredecible de las cosas individuales, de las cosas que se salen de lo normal, y que merecen por ello una atención especial, incisiva. Benjamin tenía una incomparable aptitud micrológico-filológica para este tipo de detalles, para este tipo de fenómenos periféricos llenos de significado, para este tipo de signos fortuitos cargados de sentido. (Lichtenberg también poseía esta aptitud, aunque, desde luego, sin la misma altura metafísica). Digo filológica porque Benjamin leía mientras observaba; leía en busca del significado, incluso en los textos corruptos. No leía en los libros, sino más bien a través de ellos. Y no sólo se enterraba hasta el cuello en los libros, sino que también lo hacía en la experiencia de un mundo que tenía que ser leído con el mayor cuidado. Poseía una sensibilidad filológica peculiar, muy intuitiva, que hacía que las apariencias externas y, en especial, las cosas que pasan notablemente desapercibidas (o mejor dicho, las cosas que son notables, y a pesar de ello, pasan desapercibidas) en la percepción y en las estructuras de la apariencia fueran para él como signos escritos. De una manera ligeramente siniestra, como si el mundo fuera un texto, como si el curso que las cosas describen, por ejemplo, al trazar un círculo, o cualquier otra cosa, fuera al mismo tiempo la escritura de un libro desconocido a partir de meros emblemas, y como si este describir, en el doble sentido que tiene el término «describir» (uno describe algo, pero una pluma describe un círculo), trazara cifras que han de ser leídas de un modo micrológico-filológico. Y este tipo de significados yacen específicamente, pero no únicamente, en la superficie. Más bien, y esto es completamente típico de Benjamin, han de ser leídos y al mismo tiempo desarrollados a través de conceptos vívidos, a través de una penetración que atraviesa la cosa de una manera totalmente nueva, de modo que quizá tendríamos que sustituir la palabra «penetración» aquí: lo que Benjamin hace es más bien un corte, un corte diagonal, de forma que incluso el propio tipo de corte revela algo periférico, inusitado. Un corte diagonal, contra la veta, para usar el término del propio Benjamin, como el que se hace en un ágata. Las estructuras y figuras que aparecen sobre la superficie del corte en el ágata surgen a la luz precisamente como resultado del propio corte contra la veta. La estructura del «texto» surge justamente ahí, y únicamente lo hace, como pensaba Benjamin, porque los jeroglíficos objetivos de la cosa pasan a ser visibles para nosotros de este modo. Benjamin se burlaba de sí mismo por su propio entusiasmo por lo excéntrico. La primera pregunta que le hizo a mi prometida es muy reveladora. Nos lo encontramos paseando pensativo, por así decir, con la cabeza inclinada, por la calle Kurfürstendamm y mi prometida Karola, que le veía por primera vez, después de haberme oído hablar muchísimo de él, le preguntó que en qué iba pensando. Él respondió: «Querida, ¿se ha fijado alguna vez en la apariencia tan enfermiza que tienen las figuritas de mazapán?» Una pregunta genuinamente benjaminiana, autoirónica, pero nada era demasiado excéntrico, excéntrico para los demás, por supuesto, como para no merecer, dado el caso, ser reparado, ser mirado. La micrología era la mano izquierda en acción, y digo mano izquierda según una frase que el propio Benjamin escribió en Calle de dirección única: «Hoy día nadie puede hacerse ilusiones respecto de lo que puede hacer. Los golpes decisivos se dan con la mano izquierda.» También aquí se hace extensiva al ámbito de la praxis la atención a lo periférico en la observación y la teoría. Pero, como es evidente, la observación puede darse antes que la praxis, y así comienza a partir de lo excéntrico, o mejor dicho, hacia lo excéntrico, en un arte detectivesco extrañamente filosófico, que en su curso lleva a cabo una especie de montaje real, es decir, una unión real de lo que está aparentemente muy alejado. Quiero decir que este montaje separa lo que estaba próximo, y acerca súbitamente lo que estaba muy alejado en el ámbito de la experiencia ordinaria. Encontramos ejemplos épicos –pictóricos, dentro de lo épico– en Joyce y, especialmente, en Proust, a quien Benjamin veneraba, cuya obra tradujo en gran parte y de cuyo estilo de imágenes también dependía. El montaje real surgió a partir de elementos periféricos aparentemente muy alejados; y del mismo modo surgió lo contrario del montaje: la separación, el divorcio de las propiedades y los objetos que las tienen, y que en el ámbito de la experiencia ordinaria parecen coexistir. Esto también se extendía a lo psicológico, de modo que Benjamin podía decir a la gente cosas como la que se encuentra en Calle de dirección única: «Los regalos han de afectar al que los recibe provocándole temor». Y otro ejemplo, más metódico, con un entrelazamiento semejante de imágenes excéntricas y no excéntricas que se graba en la memoria: un buen historiador no agota sus fuerzas en el tocador de la odalisca llamada «Érase una vez», sino que más bien sabe cómo reventar este continuum, el continuum de la propia historia y dominar el «tiempo-ahora» y sus correspondencias.

El «tiempo-ahora», un concepto muy del gusto de Benjamin, y que él empleó de una manera totalmente nueva, era un concepto del que Schopenhauer –por no hablar de Karl Kraus– se había mofado extraordinariamente por razones puramente lingüísticas, debido a su fealdad. Benjamin no negó que fuera un término feo, pero supo hallar en él algo inusual: el «tiempo-ahora» se refiere a un tiempo en el que lo que ocurrió hace mucho se convierte súbitamente en ahora. Pero no en una repetición romántica, como si dijéramos que la polis se convirtió en ahora en la revolución francesa. Lo que ocurrió hace mucho coincide consigo mismo en un extraño y envolvente movimiento circular, según el cual incluso el pequeño e insignificante ahora de 1925 o 1932 recibe súbitamente correspondencias o concordancias que ya no permanecen en la historia. En resumen: el continuum se revienta, de modo que de repente referencias inesperadas emergen ante nuestros ojos. Esto se asemeja bastante, como a Benjamin le gustaba indicar, a cierto tipo de jardinería cambiante, en la cual nunca se da el mismo ramo de flores o el mismo manjar. El «yo» que da nunca permanece igual, especialmente en el caso del «yo» del filósofo, y las cosas tampoco permanecen iguales. Tampoco un buen cocinero guisa un plato dos veces exactamente de la misma manera. El filósofo debe proceder de modo semejante, con la mirada siempre adaptándose a la cambiante y totalmente incomparable periferia de las cosas. Su manera de proceder ha de corresponder a esta pluralidad, que a su vez sólo se constituye bajo el lejano signo sideral de la estrella que rige las preguntas, cuestiones y ponderaciones. Aparte de la atención al detalle, sobre la que aprendí mucho de él, nuestra relación más profunda consiste en sostener que la estrella presupone la oscuridad, necesita como condición previa, o como su entorno preferido, lo que yo he llamado «la profunda felicidad de la oscuridad que irrumpe» en la sección sobre «Filosofía de la música» del Espíritu de la utopía. Esto lo escribí sobre Bach, en un pasaje del que Benjamin, con buena razón, escribió una paráfrasis en la que se expresó en términos similares.

Pasaré a la siguiente pregunta, qué pensaba yo de Benjamin, o, mejor dicho, qué admiraba en él. En primera instancia, admiraba que Benjamin era capaz de ver con gran precisión, a través de su prisma, lo que es estrictamente periférico y singular ocupando la posición central, y convirtiéndose en auténtica imagen escrita, en «emblema». Goethe indicó una vez a propósito de Lichtenberg que uno podría utilizarle como si fuera una infalible varita de zahorí. Dondequiera que Lichtenberg hace una broma, yace enterrado un problema. Casi de modo paralelo puede decirse de Benjamin que dondequiera que enuncia una paradoja con su énfasis por el detalle, con su extraordinaria mirada que pinta el mundo de manera diferente, con su elevada metafísica de lo periférico, surgen un ahora y un aquí con penetración alegórica, que hacen resonar uno de los muchos significados «más centrales», para emplear una de las expresiones favoritas de Benjamin. Precisamente en lo más asombroso y peculiar, donde menos se lo espera uno, uno se ha trasladado al centro de la cuestión, que las acostumbradas palabras grandilocuentes o los contextos demasiado vagos y convencionales no habían sido capaces de revelar hasta entonces.

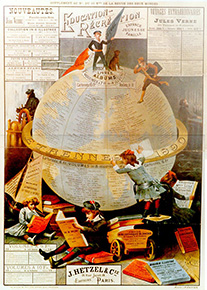

La otra cuestión es qué esperábamos nosotros –su círculo de amigos y yo– de sus obras más tardías. Según sabemos, se ha conservado la documentación inacabada para un libro que habría de llamarse París, capital del siglo XIX: obra miscelánea, trabajo atormentado en el que, si me han informado bien, pretendía borrarse a sí mismo como autor, y simplemente dejar hablar a los documentos, que son una mezcla variopinta, contemplada al pasar por un flâneur filosófico, metafísico. Aquí puedo decir, especialmente a propósito de nuestras expectativas y de este trabajo, en el que aparecen tantas piedras, tantas casas de piedra, y tantos ornamentos de una época pretérita, que habríamos encontrado grandes sorpresas en él. Se podría contestar a esta pregunta recurriendo a las palabras del propio Benjamin en Calle de dirección única: «Los que trepan las fachadas deben aprovechar del mejor modo posible cada ornamento». Benjamin tenía la mejor de las reputaciones en nuestro pequeño círculo de amigos: Adorno, Kracauer, Weill, Brecht, yo y unos pocos más. Por el contrario, el gran público de los llamados «dorados años veinte» le ignoró escandalosamente, y esto le acompañó hasta la tumba. Y ello a pesar de que –aparte de la publicación de sus propios libros y de sus brillantes ensayos– sus reseñas aparecieron casi cada semana, al menos dos veces al mes, durante la década de los años veinte, de la manera más visible en el Frankfurter Zeitung y en el Literarische Welt. Todo en vano. Y las universidades, ¿cuál fue su reacción? Baste con decir que un tal Schultz, por aquel entonces germanista en Frankfurt, hizo que suspendieran la habilitación a Benjamin, que a sus 35 años tenía un gran libro sobre el drama barroco en su haber.

Pasaré ahora al último punto de sus cuestiones, aunque ya he hablado bastante sobre lo que pudiera ser más característico de Benjamin. Permítame que le cuente, para acabar, una anécdota suya que es breve, reveladora y apropiada.

Cuando le di a leer, en uno de esos grandes cafés berlineses de la calle Kurfürstendamm en los que solíamos vernos por las tardes, algunos comentarios que había escrito sobre su libro Calle de dirección única, se alegró enormemente de que yo hubiera reparado en una extraña relación en su obra. Se daba en ella –según yo escribí– la inauguración de una tienda filosófica, algo completamente sin precedentes, que presentaba los últimos modelos primaverales de metafísica en el escaparate. Un pedazo surrealista de miradas perdidas, de cosas muy íntimas, en el que lo mejor queda relegado a un segundo plano, entre las demás cosas, malparado e infeliz, incitador, exigente, seductor, esquivo, buscado y reencontrado de nuevo en lo improbable, pero nunca olvidado. En un leve, distante y acallado eco de la Jerusalén celestial: «No olvides lo mejor»Referencia al Salmo 137:5-6 «Si me olvido de ti, Jerusalén, que se paralice mi diestra, que se pegue mi lengua al paladar si de ti no me acuerdo.» [N. T.]. Menciono esto porque la alegría de Benjamin en aquel momento, una alegría pequeña, como correspondía, ante una comparación tan inesperada con la «condición final inscrita en todas partes», como Benjamin escribió acertadamente en otro lugar, esta pequeña alegría ante una comparación con lo más extraordinario y excelso, revela al mismo tiempo la extrema elegancia de su understatement.

Erinnerungen, from: Über Walter Benjamin, pp. 16-23. © Suhrkamp Verlag, Frankfurt, 1968.