El cuerpo narrante

Traducción David Paradela | Fotografía Miguel Balbuena

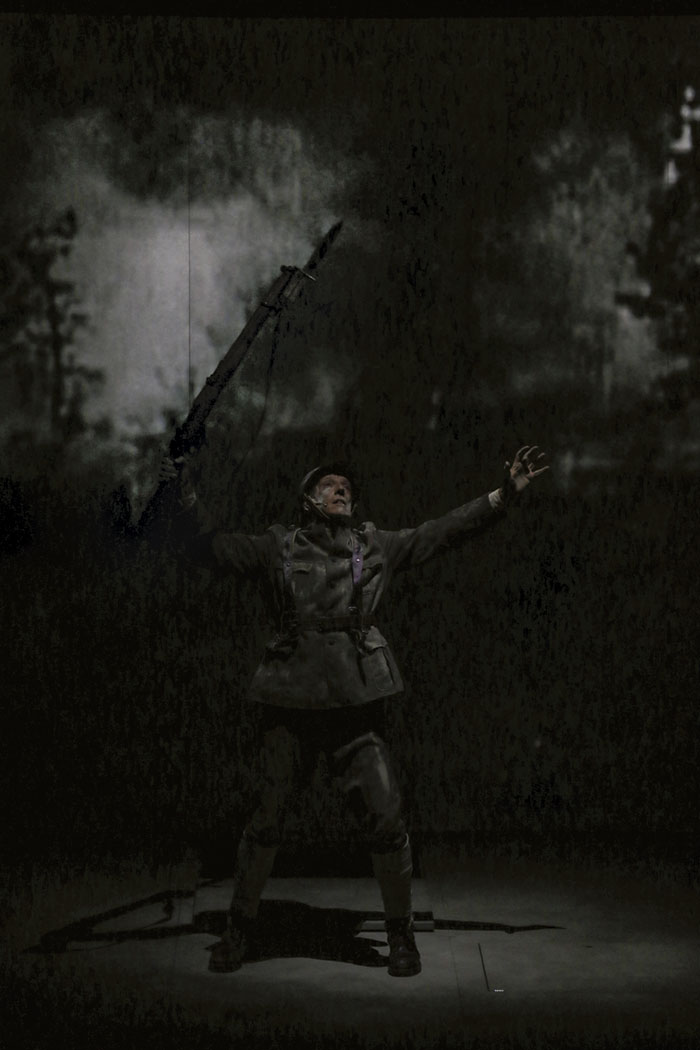

El dramaturgo, actor y director Marco Baliani, nacido en el Piamonte italiano en 1950, es uno de los más destacados pioneros del llamado teatro narrativo, una escuela que, bebiendo de la tradición del monólogo, enriquece de muy distintas maneras la posibilidad de contar una historia desde el escenario, sin apoyarse apenas en la escenografía u otros recursos. Con Kohlhaas, basada en la célebre obra de Heinrich von Kleist y Trinchera, una particular conmemoración del centenario de la I Guerra Mundial, Baliani conmocionó a los espectadores que se dieron cita en el Teatro Fernando de Rojas del CBA.

Hace treinta años que narré Kohlhaas por primera vez. Durante una hora y media, sentado en una silla, experimenté con un teatro puramente narrativo. Y así, «teatro narrativo», lo llamaron a partir de entonces todos aquellos, y fueron muchos, que siguieron mi ejemplo y probaron, cada cual con formas y contenidos distintos, a reducir el espacio escénico a un único cuerpo narrante.

He dicho «puramente» narrativo, pero en realidad son las impurezas lo que da vida a un relato. Más de la mitad del «texto» de Kohlhaas consiste en lo que hace mi cuerpo: en el ritmo que marcan los pies, en las manos, las miradas, la biologicidad viviente de mi ser. Por eso resulta imposible trasladarlo a la página escrita. El texto, en cuanto que sucesión de palabras y acotaciones, ha sido publicado, pero le falta el cuerpo.

Con Kohlhaas he viajado a muchos sitios, he aprendido a ser nómada, a viajar ligero de equipaje, solo con una silla y mi memoria. Con el tiempo, el relato ha ido cambiando, como ocurre con la memoria y con el acto de recordar, que es siempre una variante de la imaginación.

A lo largo de todos estos años, he cabalgado mucho, he sentido entre las piernas el cuerpo del caballo, me he estremecido con el galope desbocado y con el trote más ligero, he percibido el olor del animal y su sudor denso como la leche; con Kohlhaas he vivido la alegría de ver cómo, al ponerse el sol, los cuerpos acalorados de los caballos exhalan un vapor diáfano. A pesar de que, en la realidad, en lo que por convención definimos como tal, yo no sé cabalgar, en mi vida he montado a caballo ni tengo conocimiento de esa experiencia.

Estas líneas son un intento por comprender, mediante la razón y la intuición, cómo es posible esta experiencia.

A veces, durante el relato, surge un flujo que, si logras invocarlo y te dejas guiar por él, te captura y, de repente, la historia, aun después de haberla repetido tanto, te provoca unas sensaciones físicas y sensoriales que no habías experimentado hasta entonces.

Ese flujo es la estrella polar de mi búsqueda, mi entrenamiento espiritual en el arte del relato.

Cuando se manifiesta, el cuerpo, las palabras y la voz se desatan y crean formas nuevas y diversas que se suceden en mí en un estado incipiente, como si rastrearan el fondo de mi imaginación. Cuando me hallo en ese maelstrom, lo único que tengo que hacer es permanecer allí y dejarme llevar, sin expectativas, hasta que la historia se apodera de mí. Por eso las palabras que acompañan a la mirada y los ojos del narrador no pueden limitarse a nombrar el mundo, sino que deben atravesarlo y depositarse en los oídos del oyente como una vibración en virtud de la cual la cosa que se menciona —casa, farola, calle, herida, piedra— continúa reverberando como una sustancia radioactiva en la oscuridad.

Los nombres de las cosas son abstracciones incontenibles de las cosas mismas y determinan los conceptos a los que pertenecerán para siempre. La palabra «árbol» es una forma que contiene todos los árboles del mundo. A lo largo de estos años, el sentido de mi búsqueda como narrador ha consistido en sustraer la palabra «árbol» al género indiferenciado al que pertenece y hablar de «ese árbol de ahí», único y particular, del que podemos obtener una experiencia en un bosque, en la acera, en un jardín. Arrancar ese árbol del gran libro de las palabras-contenedor y hacer que viva, por una vez, de un modo memorable. Percibo, con creciente opresión, que la realidad es cada vez más definida y uniforme; tengo la impresión de que en estos años las palabras han perdido su halo de ambigüedad, la posibilidad de ser interpretadas, de que han perdido el color y la forma para quedar almacenadas en un archivo donde predomina el blanco y negro, sometidas a una lista de precios y definidas por un índice económico sin más propósito que el de ser consumidas. Y, después, olvidadas.

Lo que busco al relatar es devolverle a la palabra la posibilidad de ser percibida como sonido, respiración, sensación, imagen, que pueda resonar como un eco, aflorar como un pecio en la memoria, perfilarse más allá del confuso rumor del presente.

He tratado de dar cuerpo a las palabras para que vivan más allá de la literatura, en la corporeidad de la voz narrante, uniendo mi fisicidad a su sonoridad.

He insistido en su vida efímera en cuanto que palabras dichas por una voz, caducas, como la vida física que las pronuncia; he pensado, y sigo pensando, que este acto de amor hacia el relato es una especie de lucha heroica contra el mundo de las normas y las clasificaciones, mi rebelión particular frente al orden del sentido constituido.

Contra una sociedad que quema las experiencias en un vórtice de banalidad, que uniformiza el sentir en función de los cánones publicitarios, que allana la percepción del mundo según esquemas opacos, que obliga a la imaginación a medirse únicamente con la manifestación de la realidad, contra todo esto, yo me subo a mi silla y muestro lo invisible. O lo intento. Que, al menos mientras duran esas palabras, perdidas en un soplo en el momento mismo de ser dichas, haya la posibilidad de desenvolverlas y entrar en otro tiempo.

Sin embargo, ahora que la especie humana está a punto de destruir su medio ambiente, también este heroísmo del narrador me parece poca cosa. A lo mejor el mundo nunca ha necesitado que nombremos nada, las cosas viven a su manera sin nosotros. Y quizá incluso mejor.

Decir las cosas solo sirve para dar sentido a nuestro paso por la Tierra.

Nos hacemos la ilusión de que somos nosotros quienes damos sentido al mundo, ya que no somos capaces de hallarlo de otro modo. A lo mejor podríamos haber existido junto con las cosas, en lugar de ponerles nombre. Pero no ha sido así y creo que es demasiado tarde para dar marcha atrás. Por lo menos, mientras dura la narración, las cosas vibran conmigo, amo su manifestación y me abstengo de emitir juicios acerca de su grado de importancia. Mientras dura el breve relato, existo junto con el mundo, en otro espacio y otro tiempo, y eso me basta. Y siempre doy las gracias a mis semejantes, al público, que me permite experimentar esa compasión por las cosas del mundo.

Cuando construyo una historia, en un primer momento acumulo una galería de imágenes y visiones; cuantas más mejor. Solo después, al declamar el relato, descubro cuáles de los elementos que con tanta fatiga he reunido resultan necesarios. Es como cuando esculpo una piedra: es el tiempo del artesano, un tiempo dilatado durante el cual se repiten gestos y palabras con el fin de modelar cada vez mejor la materia que conforma el relato.

Con el tiempo, me he percatado de que este proceso no obedece a una temporalidad lineal: no hay una recolección, una destilación y, por último, una transformación. Lo que tiene lugar es una simbiosis continua entre las tres fases del proceso: a veces las formas nacen durante la recolección, y las imágenes, durante la destilación, ya listas para ser transformadas; el antes y el después son relativos, y ya durante los primeros ejercicios y ensayos se producen descubrimientos narrables con una forma terminada. El riesgo, el error, el descubrimiento forman parte de un único recorrido, el verdadero entrenamiento consiste en conseguir permanecer en un estado de fibrilación continua, con momentos de vacuidad desesperada y otros de jubilosa plenitud.

El espectador debe estar siempre alerta, como si se estuviera perdiendo algo; el narrador se calla cosas, en la peripecia narrada hay vacíos, afasias, y los cambios de ritmo lo obligan a desplazarse de continuo entre puntos temporales distintos, a menudo de forma brusca. Pasa de una emotividad partícipe e intensa a una distancia imprevistamente fría que requiere lucidez de pensamiento, para después verse sorprendido de nuevo por un sobresalto de estupor. La intimidad y la distancia se entrelazan, la empatía y el extrañamiento surgen a la vez, el espectador me ve mientras narro, pero, al mismo tiempo, percibe el imaginario que estoy evocando.

En la narración, la concatenación de los acontecimientos no es una cuestión de inteligibilidad, las cosas ocurren sin que haya que recurrir siempre a una explicación de tipo causal, actúan mediante metáforas físicas que el cuerpo y la voz ponen en escena.

Desde que empieza el relato, tengo que poner en crisis creencias y expectativas, pero no de manera traumática; debo conseguir que el desplazamiento perceptivo al que someto al espectador acontezca de forma gradual y, sobre todo, que el espectador sea consciente de ello, ese es el sentido político de mi relato.

El espectador debe sentirse como si estuviera en un barco que zarpa, en el momento en que se aleja del muelle y de repente el suelo, hasta entonces sólido, se vuelve inestable.

De vez en cuando, debe sospechar que el barco escapa al control del timonel y que pueden producirse accidentes, distracciones, que no todo es como debería ser y que de él depende buscar un punto de apoyo, un anclaje momentáneo que estabilice la ruta.

Cuando Kohlhaas y su banda están a punto de enfrentarse al ejército del príncipe de Sajonia, el protagonista ve cómo la muchedumbre de soldados avanza hacia él, deja que lo persigan hasta el interior del bosque y ahí, a una señal suya, sus hombres empiezan a luchar. La batalla ha comenzado.

Si fuera una película, podríamos ver la escena con total nitidez. El director, con la ayuda del escenógrafo, habrá visitado previamente varias localizaciones hasta dar con el bosque idóneo para rodar la escena. Kohlhaas estaría ahí en carne y hueso, vestido según el uso de la época, a caballo, y lo mismo sus guerreros y los soldados del príncipe, una grandiosa escena de masas, con lanzas, espadas, flechas, corazas. Sin duda, al ver discurrir las imágenes nos sentiríamos cautivados por la verosimilitud de la batalla, la belleza de las armaduras, la fuerza de los golpes, los colores del bosque y el correr de la sangre.

A cambio, jamás podríamos imaginar otro bosque, otros caballos u otras batallas que aquella a la que estamos asistiendo. Tal vez seamos capaces de retener en la memoria fragmentos de esas imágenes para después describírselas a un amigo, pero no seremos nosotros quienes las creemos en nuestra imaginación.

Ahora tratemos de trasladar esa misma escena a un teatro. Resulta imposible que en un escenario de diez metros de ancho y doce de fondo quepa un bosque entero, por no hablar de los caballos y los guerreros. Ahí ya no podemos buscar la verosimilitud, sería patético.

En teatro, la solución creativa pasa inevitablemente por emplear símbolos, metáforas de lo invisible, invenciones creativas cuyo fin es permitir que el público imagine y vea esa batalla.

Aunque también hay otra solución más extrema, que es con la que experimento yo en mi relato: el actor está solo, en el escenario no hay nada, y así es como el actor relatará el choque, la batalla, la masa de cuerpos en lucha, los estados de ánimo de Kohlhaas. Esta opción, en parte, es tan antigua como el teatro mismo. En todas las épocas, el teatro ha utilizado la narración pura, con relatos que se insinuaban sobre el escenario del drama y del diálogo y que permitían vislumbrar espacios y momentos que de otro modo habría sido imposible representar. El mensajero entraba y narraba lo ocurrido antes del momento en que tiene lugar la tragedia, el viejo pastor relataba su encuentro con Edipo en la cima del monte Citerón. Estas narraciones servían para acercar el pasado al presente, ponían en escena lo que había ocurrido en otro lugar, generando puntos de vista distintos sobre el drama en curso, descubrimientos, reconocimientos, nuevos conflictos.

Así pues, el papel del narrador y de la narración ha sido bien conocido desde siempre.

Yo no he hecho más que prolongar este papel hasta el extremo al verter todo el drama en una única voz y un único cuerpo. Ha sido un acto de extremismo experimental. Quería tratar de encarnar lo complejo y lo multiforme mediante un lenguaje aún por descubrir.

Toda la batalla se narra en un espacio muy breve de tiempo.

Llegados a este punto, si la puerta desde la cual se ve lo invisible ha quedado abierta, cada uno de los espectadores tendrá la posibilidad de construir su propio campo de batalla. Tendrá lugar un brotar silencioso, aunque intenso, de imágenes diversas. En su interior, cada espectador se pondrá a rodar su propia película. La manera en que monte las imágenes sugeridas y defina las emociones y los estados de ánimo dependerá de su grado de imaginación, de un conjunto de variables, distintas según cada uno, que tienen que ver con la historia personal, la educación y los estímulos recibidos, la inteligencia, la curiosidad, etc.

A diferencia del cine, aquí las imágenes nunca están completas, no están definidas, no se le imponen al espectador, sino que conforman un agregado sensorial de palabras, voces, gestos y miradas. Y de tiempo. Es como si el espectador tuviera delante un trozo de arcilla, un espaciotiempo que debe modelar durante los breves y efímeros instantes de la narración.

Cuando construyo un relato, debo confiar en que los espectadores me ayudarán en la labor creativa. Quien narra tiene en los ojos el reflejo de su propia mirada plasmada en los ojos de los oyentes. No solo ve y siente la materia que está narrando, sino que ve cómo la ven los demás, y así sabe cuán profunda o superficial es esa mirada que él está evocando. Este ver no tiene nada de metafísico, es un acto muy concreto. Desde que empieza la narración, debo hacer que la mirada y el sentir del espectador se vayan preparando para colmarse de estupor, para maravillarse como si vieran el mundo por vez primera, de modo que cada objeto, cada gesto, cada palabra, sean percibidos según su potencial para generar imágenes. La emoción asaltará al espectador en ciertos puntos inescrutables del relato y será la señal de que se ha operado la revelación de un mundo, revisitado y capturado ahora con el sentir tomado en préstamo al personaje narrante. Por eso los ojos de un personaje de la historia siempre resultan algo desmesurados, ya sea por grandes o por pequeños, la calidad de su visión y de su punto de vista debe ser siempre excepcional.

Con el espectáculo Trinchera y con mi próxima obra, que se titulará Una noche equivocada, he emprendido una nueva fase en mi investigación sobre la oralidad del relato.

Soy consciente de que estoy abandonando el relato cerrado, lineal y discursivo al estilo de Kohlhaas para entrar en una especie de posnarración en la que el relato se rompe, se torna fragmentario, a veces se revela indecible y entonces es el cuerpo el que debe intervenir para llenar la narración o hacer que esta traspase sus límites. Me encuentro apenas al principio de mi búsqueda, pero quienes han podido ver Trinchera se han encontrado con un relato interrumpido por otros lenguajes, visuales o sonoros, una narración que ya no es capaz de «decir el mundo», sino que tiene que ajustar cuentas con un «tiempo fragmentado», con la imposibilidad de resolverse en un único conflicto dramático. Lo que busco es, en suma, otra forma de percibir la oralidad y, en un futuro, espero poder seguir reflexionando sobre este proceso y los motivos por los cuales me fascina.