Problemas con el materialismo

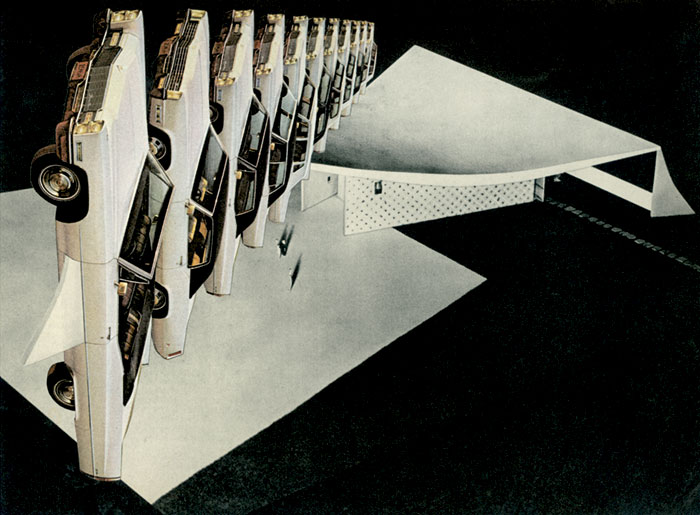

Ilustraciones Sean Mackaoui

Si el materialismo ha de tener que ver con la historia de la filosofía, hay que comenzar reconociendo que gran parte de la tradición marxista se educó en algunos planteamientos totalmente ajenos a ella. Todavía hoy es posible encontrar a quienes se inician en el marxismo o en el materialismo dialéctico leyendo el famoso tratado de Georges Politzer, Principios elementales y fundamentales de filosofía, en el que se pueden leer párrafos como este: «¿Es verdad que son nuestras ideas las que crean las cosas? Tomemos, por ejemplo, un autobús que pasa en el instante en que atravesamos la calle, en compañía de un idealista con quien discutimos si las cosas son una realidad objetiva o subjetiva y si es cierto que son nuestras ideas las que crean las cosas. No cabe duda de que, si no queremos ser aplastados, debemos prestar mucha atención. Porque en la práctica el idealista se ve obligado a reconocer la existencia del autobús. La práctica prueba que los idealistas en la vida son materialistas».

El comienzo de Dios y el Estado de Bakunin, tampoco iba mucho más encaminado: «¿Quiénes tienen razón, los idealistas o los materialistas? Una vez planteada así la cuestión, vacilar se hace imposible. Sin duda alguna, los idealistas se engañan y sólo los materialistas tienen razón. Sí, los hechos están antes que las ideas». Así las cosas, parecería que para Hegel y los idealistas las cosas están hechas de un material muy liviano y etéreo, el espíritu, mientras que para los marxistas el material fuera muy material, es decir, que el material sería nada menos que la mismísima materia. Lo cierto es que este tipo de contraposiciones convirtieron al marxismo en el hazmerreír del mundo de la filosofía. En la historia de la filosofía, sencillamente, nadie ha sido «idealista» en ese sentido, de tal modo que ese supuesto «materialismo» combatía en realidad una estupidez o un fantasma.

Para hacerse una idea de lo que sí que estaba en juego en la polémica con el idealismo, conviene comenzar constatando que Marx, en 1845, se llama a sí mismo materialista contra… los materialistas. Su objetivo polémico es, en primer lugar, Feuerbach y la izquierda hegeliana. No será la última vez que veamos este tipo de paradoja. Treinta años después dirá eso de «yo no soy marxista» contra los marxistas. Todo esto puede dar una idea de que la cosa es, como poco, «mucho más complicada».

Un buen punto de partida para encaminarse correctamente hacia la verdadera naturaleza del problema es este texto de Chesterton: «Era tan materialista que prefería un hecho, incluso al materialismo». Veamos por qué. En verdad, el materialismo sería algo muy sencillo si no fuera por un pequeño detalle. Entre los hechos del mundo, existen unos que tienen una naturaleza muy enigmática: los hechos de la razón. Si no fuera por este problemilla, el materialismo no sólo lo tendría muy fácil, sino que, sencillamente, la humanidad se habría ahorrado todas las complicaciones de la historia de la filosofía. De hecho, ni siquiera habría habido filosofía. En todo caso, tendríamos una cierta convicción «científica» de que la realidad está compuesta de átomos y partículas subatómicas, algo que compete descifrar a la física. Habría gente, por supuesto, más dispuesta a creer en Dios o en los dioses, que a creer en esas cosas igualmente invisibles de las que hablan los físicos. O sea, que tendríamos ciencia y religión, más o menos enfrentadas, pero no, desde luego, filosofía. La cosa viene ya de lejos. Podríamos decir que si Demócrito tiene algo que ver con la historia de la filosofía es porque, además de hablar de átomos, no tiene más remedio que inventarse una especie de «clinamen», algo así como una «inclinación» que les hace chocar unos con otros. Este «hecho», el hecho del clinamen, es un hecho científicamente muy raro, que parece que Demócrito se tiene que sacar de la manga. Obviamente, ni pensamos que el materialismo tiene que formularse en términos de «clinamen», ni mucho menos rendir pleitesía a Demócrito, pero es significativo que, desde el comienzo, no haya manera de montar un «burdo materialismo» sin hacerlo «un poco menos burdo».

Si no nos topáramos en este mundo con los «hechos de la razón» el materialismo podría ser algo tan sencillo y espontáneo como pretenden Bakunin o Politzer. El problema es que encontramos al menos dos tipos de hechos (en realidad serán tres) que no son hechos históricos sin más (aunque también) porque no son hechos de la historia, sino hechos de la razón. En suma, son todos esos hechos que dependen de que en este mundo haya algo así como Verdad y algo así como Justicia (y también algo así como Belleza). Por decirlo menos platónicamente, en este mundo hay dos cosas muy raras: la historia de la ciencia y la historia del derecho. Son dos hechos, tal y como decía Althusser, sui generis: «La historia de la ciencia es una historia sui generis que, sin dejar de estar inscrita en la historia de las formaciones sociales y de estar articulada sobre esta historia (que es lo que en general se llama, sin más, Historia), no es reductible, pura y simplemente a esta Historia de las formaciones sociales»Para leer El Capital, Siglo XXI, 1972, p. 17..

La ciencia y el derecho, no cabe duda, tienen una historia en la historia. Pero es una historia que se ha desarrollado defendiéndose de la historia, protegiéndose de ella, nadando a contra corriente. La historia determina cómo son las cosas, pero no puede decidir si deben ser así o no. Este el problema desde el uso práctico de la razón. Desde el punto de vista de la razón teórica hay que hacer una operación semejante: la historia determina que en determinada época se crea en esto o lo otro y se lo tome como verdadero, pero no puede decidir si realmente lo es o no. Sin duda las leyes jurídicas o científicas siempre corren el riesgo de ser epifenómenos de su época, de tal modo que es la historia la que habla a través del derecho o de la ciencia, expresando lo que en cada época conviene legislarse o tomarse por verdadero. Pero lo interesante es que, desde el punto de vista de la razón, cuanto más se avanza en la tarea de ligar una tesis teórica o una ley práctica a una época histórica, en lugar de estar trabajando en su fundamentación teórica o práctica, se está haciendo más bien lo contrario: trabajando en su refutación. La historia, en fin, no juega a favor de la razón. No puede hacer su trabajo. El trabajo de la historia produce sin duda leyes jurídicas y constructos ideológicos que se toman por verdaderos y justos y que incluso, vistos desde su época, pueden parecer irrefutables. Pero aquí la objeción es de principio. Por más que, en determinados momentos, una época histórica se pueda aproximar a la verdad o a la justicia, no puede ser más que por casualidad, porque la historia no es quién para juzgar ni sobre la verdad ni sobre la justicia. Es una cuestión de principio que, al menos, habría que considerar como hipótesis: ese tribunal, el tribunal de la historia, no es competente para juzgar, ni teórica ni prácticamente. La historia puede producir, quizás, alguna verdad, pero también ha producido evidencias irrefutables como la virginidad de María, el geocentrismo o la transmigración de las almas.

Se trata, pues, de una cuestión de principio que viene de suyo con el concepto mismo de libertad (y en otro plano, con el de la autonomía de lo teórico). La idea de libertad no puede significar otra cosa que el comienzo absoluto de una serie causal. Pensar en un acto libre es tanto como pensar en un movimiento que arranca de nada, que no es el movimiento de nada y mucho menos de la totalidad de su época histórica. Si no fuera así, no podríamos siquiera imputar ningún delito. Cuando se pide cuentas en un tribunal a un marido machista que ha matado a golpes a su mujer, no se puede argüir que en realidad no ha sido ese sujeto el que ha asesinado a su mujer sino más bien su época histórica machista, marcada por el patriarcado, la que, a través de una exhaustiva educación o construcción de las subjetividades, ha pegado a esa mujer valiéndose de los puños del acusado (que, así pues, sería también una pobre víctima del machismo reinante). Política y socialmente será muy interesante ligar ese acto con el patriarcado y buscar maneras de combatirlo, pero jurídicamente es un camino impracticable. La historia del derecho no es más que la historia de este tipo de cosas impracticables y, sin embargo, imposibles de poner en duda.

Es curioso que muchos intelectuales postmodernos que recelan de plantear el concepto de libertad con todas sus consecuencias se apunten, en cambio, a celebrar lo que consideran absurdamente un descubrimiento de la filosofía analítica: la falacia naturalista. Suele ligarse a un famoso texto de Hume, en el que denuncia que muchas veces se nos está describiendo cómo son las cosas y, de pronto y sin previo aviso, nos encontramos aleccionados sobre cómo deben ser. Este salto, nos dice Hume, es ilegítimo e injustificable. Por mucho que sepamos cómo son las cosas, nada nos da derecho a decir cómo deben ser. En verdad, semejante descubrimiento no es, por supuesto, de Hume, sino algo que la historia de la filosofía ha sabido desde siempre. No hay más que recordar el razonamiento del Fedón en el que Sócrates explica por qué permanece sentado en la cárcel sin escapar al exilio: «alguien dirá que si estoy aquí sentado es porque tengo huesos articulados, recubiertos de músculos que tiran de ellos a través de los tendones… Pero esos huesos y esos músculos estarían ya muy lejos de aquí si no fuera porque considero que, al quedarme aquí sentado, hago lo que es justo». La sola pretensión de que alguien haya decidido hacer algo sencillamente «porque es justo» es una enorme carga de profundidad contra cualquier historicismo, por minucioso que se pretenda. Porque, incluso si lográramos demostrar que, en determinados casos, lo que es justo coincide con lo que es acorde, conveniente o razonable hacer en una determinada época histórica, lo que estaríamos haciendo, en realidad, sería tanto como operar un cambio de tema injustificable.

Esto que se llama la «falacia naturalista» es algo que sabían perfectamente –sin necesidad de conocer la historia de la filosofía– los guionistas de las buenas películas del oeste: cualquier espectador se desilusionaría a mitad de la película si descubriera que el llanero solitario actúa en realidad movido por las fuerzas de su época, en lugar de hacerlo, simplemente, desde su libertad. La falacia naturalista es el abecedario de cualquier escuela de guionistas, porque es lo que en todo momento amenaza con echar por tierra el argumento de la película. Decir que el protagonista está haciendo lo que hace porque le mueven a ello un amasijo de tendones y músculos históricos y un complejo sistema de palancas y resortes sociales, económicos o psicológicos, es tanto como arruinar la posibilidad de que esté actuando sencillamente porque lo que hace es lo que hay que hacer, lo que es, en definitiva, justo. La primera posibilidad es muy interesante para las ciencias sociales. Pero sólo la segunda puede cautivar el interés y movilizar el respeto de un espectador racional. Esto no sólo lo sabían muy bien los guionistas de Hollywood, sino que, en realidad, lo cuenta perfectamente Kant en la metodología de la Crítica de la razón práctica: hay argumentos que están garantizados, que nunca fallan, hasta el punto de que incluso los niños los reconocen muy tempranamente. Por ejemplo, el argumento de alguien que se niega a levantar falso testimonio, pese a todas las amenazas que le incitan a ello. Con el argumento del llanero solitario, la Iglesia católica lleva dos mil años vendiendo entradas con éxito, pues, al fin y al cabo, lo que retratan los evangelios es un argumento de este tipo. Por demás, si hay alguien que ha combatido la «falacia naturalista» en el corazón mismo de su sistema filosófico, este es, sin duda, Kant: no hay nada más peligroso moralmente que deducir lo que debe ser a partir de lo que es. Se trata nada menos que de la separación entre uso teórico y uso práctico de la razón.

Todo ello implica que, por mucho que una época histórica fuera llevada a sus últimas consecuencias, dejándola dar de sí todo cuanto tiene que dar, agotando todo su entramado social, cultural, económico o psicológico, no por ello habríamos avanzado ni un paso en la tarea de decidir si las cosas deben o no ser como son. Ello nos obliga a distinguir tajantemente «obras de la libertad» y «coágulos del tiempo». Y la tarea más importante de todas será, precisamente, la de distinguir lo que en la historia es obra del tiempo y lo que es obra de la libertad.

Quizás a simple vista pueda parecer forzado centrar aquí –en la crítica a la falacia naturalista– un punto de no retorno para el materialismo. Pero la cosa se puede comprender si, como ocurre en Marx, la posición materialista se adopta buscando una especie de antídoto contra Hegel (un antídoto frente al que, no lo olvidemos, ha fracasado ya el materialismo de Feuerbach). Pues todo el sistema hegeliano ha convertido, precisamente, a la Historia en el campo de batalla en el que el tiempo, al pasar, razona (o la razón hace pasar el tiempo, lo que podríamos resumir en el famoso lema hegeliano «el concepto borra el tiempo»). Así es, en efecto, como funciona la historia hegeliana, en la que vemos que cuando una época histórica agota todas sus posibilidades, dando de sí todo cuanto puede dar, lo que ocurre es que se convierte en otra época histórica subsiguiente que, supuestamente, tendrá mayor legitimidad moral y, además, también sabrá más. Pues bien, no es así. Podría ser así y entonces todos habríamos sido con gusto hegelianos, pero el problema es que no lo es. Hace ya mucho que los tiempos nos vienen desilusionando al respecto. Esta sociedad capitalista en la que vivimos ha agotado ya varias veces sus posibilidades, sufriendo aparatosas transformaciones, y lo que ha salido de ello no ha sido más que, por una parte, una especie de interminable tertulia de televisión y, por otra, un ejército de gánsteres cada vez más poderosos, atrincherados en gigantescas corporaciones económicas que, lejos de encarnar dosis crecientes de «espíritu objetivo», lo que hacen es desmantelar y barrer del mapa todas las frágiles instituciones que la razón ha logrado poner en obra en el curso histórico. Porque, en efecto, es como si las obras de la razón estuvieran prendidas en la Historia con alfileres. El más mínimo éxito de la razón requiere esfuerzos de décadas o de siglos. Pero al menor momento de distracción, todo se lo lleva el viento. Y lo que se anuncia en el horizonte, desde luego, no es el agotamiento dialéctico del capitalismo en su paso al comunismo, sino más bien un tonto, burdo y absurdo erial ecológico sin retorno.

Es esta fragilidad de la razón, la constatación de que para la razón casi todo son derrotas, la que está en la base del materialismo. El materialismo (al menos el que Marx se está jugando contra Hegel) no tiene nada que ver con algún burdo reduccionismo que apele a la corporalidad de las cosas «físicas y materiales», de tal modo que, como mucho, llegue a hacerse un problema de, por ejemplo, los «fenómenos electromagnéticos» (hay gente para todo en la herencia de Gustavo Bueno). Aquí, puestos a hablar de «cuerpos», lo que plantea verdaderos problemas es la corporalidad del derecho, la corporalidad de la verdad, la corporalidad de las obras de la razón en este mundo. Como dice el citado texto de Chesterton, es muy poco materialista eso de atenerse a los hechos, cerrando los ojos a los hechos más interesantes. Y el materialismo parte de la constatación de que la historia no hace favores a la razón, porque la razón, en realidad, no ha sido invitada en este mundo. Lo cual vuelve aún más enigmático y casi milagroso el que la razón haya logrado vencer alguna vez, por parcialmente que sea. Algo que también es un hecho.

Como conclusión, podríamos apuntar que, contra lo que parece en algunos planteamientos muy burdos, la suerte del materialismo (en tanto que respuesta al idealismo hegeliano) se juega en la cuidadosa separación entre las obras del tiempo y las obras de la libertad. Los coágulos temporales que se materializan en la Historia no se traducen jamás en instituciones materiales de la libertad. No hay, podríamos decir, ningún «en el fondo» en el que el pasar de las cosas y el obrar de la libertad sean la misma cosa. No hay ningún «en el fondo», ninguna «totalidad» o «absoluto», en el que el ser y el pensar sean lo mismo. El tiempo no hace el trabajo de la razón. Por eso, a mi entender, Bertolt Brecht diagnosticó perfectamente el problema del materialismo en el siguiente diálogo de su Galileo:

–No, no y no. Se impone tanta verdad en la medida en que nosotros la impongamos. La victoria de la razón sólo puede ser la victoria de los que razonan».