Declive · Nantu Arroyo

La palabra declive proviene del latín, en concreto, de la sustantivación del adjetivo declivis, que significa, literalmente, «que está en pendiente» aplicado a un terreno físico que está inclinado de arriba hacia abajo, o «que está en decadencia» (ver decadencia). Igualmente, se dice, en sentido figurado, de cualquier cosa o persona que pierde, progresivamente, fuerza, intensidad, importancia o perfección. Aún con todo, «estar en declive» no suele decirse de individuos, sino de grupos, estados o sociedades, que van perdiendo la fuerza o los valores que los constituyen y se debilitan hasta desintegrarse. También se dice de los distintos períodos históricos en los que un movimiento artístico o cultural se desvaloriza o pierde su vigencia. «Estar en declive» se dice, históricamente de las distintas formas políticas que pueden sucederse entre sí, como la democracia, la monarquía, la república o el imperio. En un orden cronológico, el declive suele preceder a la caída (ver en este mismo volumen: caída), tal y como indican títulos clásicos como The history of the decline and fall of the Roman Empire (1776-1788) de Edward Gibbon.

Dentro de las distintas narraciones sobre procesos históricos de decadencia una referencia fundamental son los distintos mitos que explican el declive de la especie humana por medio de teorías de la corrupción y la degeneración. El mito de Las Edades del Hombre de Hesíodo (700 a.C.) es una referencia fundamental. En su obra Los Trabajos y los Días, después de abordar los mitos de Prometeo y de Pandora, Hesíodo narra el proceso de declive y degeneración de la especie humana; se trata de una teoría cíclica de las edades del mundo que sigue la doctrina babilónica del año cósmico. Los babilonios dividían la historia en diferentes edades que se correspondían con los distintos metales; el proceso de sucesión de estas edades es representado por Hesíodo como un proceso de degeneración, a la espera del momento oportuno de inversión del mismo, momento histórico que requiere de un «liberador cósmico». Esta doctrina de origen babilónico, estrechamente relacionada con la cosmogonía persa y el zoroastrismo, deja su impronta en la Grecia de Hesíodo a través de su obra, la cual, presenta influencias de doctrinas de Oriente Próximo. De la exposición resumida del mito de las edades del hombre podemos extraer una serie de conclusiones. En primer lugar, Hesíodo no habla del origen del hombre, sino de sus orígenes, en plural, ya que contamos hasta cinco estirpes de hombres (la de oro, la de plata, la de bronce, la de los héroes y la de hierro). En segundo lugar, esta sucesión de estirpes en declive, en la que cada una será peor que la anterior, está regida por una ley de decadencia o la degeneración. En términos generales, podemos avanzar que este mito funcionaría, en última instancia, como explicación del estado penoso en el que habría degenerado la especie humana como resultado de un proceso de corrupción y decadencia que culmina en la edad de hierro, en la que «Solo penosos dolores quedarán para los mortales, y no habrá remedio para el mal».

Desde la misma Grecia, también Platón (427-347 a.C.), en el libro III de la República cifra el origen de las diferencias que existen en la especie humana en la distinta proporción en la que se encontrarían los distintos metales en el alma de cada uno de los seres humanos. Según Platón, todos los seres humanos poseerían en su alma, en una proporción distinta, una parte de oro, otra de plata, y otra de bronce y hierro. Aquellos en los que prevalece el oro serán potencialmente filósofos y gobernantes, aquellos en los que domina la plata: guerreros y guardianes, y aquellos en los que dominan el bronce y el hierro serán los artesanos y trabajadores, aquellos seres humanos llamados a realizar labores agrícolas y pastoriles. Sin embargo, a diferencia de Hesíodo, para Platón todos los hombres proceden de un mismo origen, esta sería la diferencia principal, pero no la única. En segundo lugar, para Platón, existen distintas clases de ciudadanos en función de la distinta combinación en la que se encuentren los distintos metales que componen sus almas, lo que se debe, a su vez, a las diferentes naturalezas de los seres humanos, a pesar de tener un origen común. En última instancia, es importante señalar que esta clasificación de los ciudadanos tiene una función política para Platón, ya que le permite proponer una ordenación política de la ciudad basada en el establecimiento de distintas clases sociales que se diferencian por las funciones sociales que están destinados a desempeñar en función de su distinta composición natural. En el momento que se quebrante esta ordenación social la ciudad o la república perecerá: «según el oráculo, la ciudad perecerá cuando la guarde el guardián de hierro o el de bronce». Por lo tanto, para prevenir el declive de la ciudad cada ciudadano deberá cumplir con la función social que le es propia en cuanto a la disposición que presenten por naturaleza, todo ello en pro del buen funcionamiento de la ciudad.

Las mismas teorías de la corrupción y la degeneración no sólo son aplicables a la especie humana, sino también a la sucesión de los distintos regímenes políticos, a la cual le sería inherente un proceso de degeneración. Tal y como lo ilustra Platón en la República, esta vez en el libro VIII, por un proceso de corrupción natural, la oligarquía degenera en democracia, mientras que ésta, degenera, necesariamente, en tiranía. Según Platón, el devenir entre democracia y tiranía vienen dado por el pueblo, el cual, congregado en mayoría, es la clase más poderosa en una democracia, pero rara vez se une, a no ser que esta unión le proporcione algo de riqueza. Si sus líderes se enfrentan a los ricos, para distribuir la riqueza entre la multitud, suele participar. Entonces, es habitual que los ricos se defiendan e intenten restaurar una oligarquía. El pueblo reacciona y elige de entre sus filas al más sanguinario líder. Una vez depuesta la mayoría popular por el líder carismático el gobierno de la igualdad se transforma en gobierno del temor, y así degenera la democracia en tiranía.

El mismo esquema narrativo y conceptual de la decadencia o el declive, lo encontramos en el Libro I de las Metamorfosis del poeta romano Ovidio (47 a.C.-17 d.C.), en esta obra Ovidio recoge relatos mitológicos del mundo griego y los adapta, en una labor de transmisión cultural, a la cultura latina de su época, entre ellos se encuentra el mito de las edades del hombre. Tal y como lo narra Ovidio se sigue también una sucesión desde una primera Edad de Oro, en la que el hombre no necesitaba ser gobernado en virtud de su condición bondadosa, además tenía cuanto necesitaba para abastecerse, gracias a lo cual vivía liberado de cultivar la tierra; a esta primera etapa le sigue una segunda Edad de Plata, regida bajo el gobierno de Júpiter, que dividía el año en cuatro estaciones haciendo necesario a los hombres adaptarse a las condiciones del medio y cultivar la tierra. Finalmente, en la tercera de las edades, la de Bronce, los hombres conocieron la crueldad, la traición y las armas, que culminó en la Edad de Hierro.

Todos estos mitos que ilustran el declive, bien de la especie humana, bien de los distintos regímenes políticos, tienen en común una concepción del tiempo cíclica que hace referencia a la existencia de un ciclo natural (nacimiento-vida-decadencia- muerte-nacimiento) que en griego se conoce con el término anakyklosis y que encuentra aplicación tanto por referencia al proceso de degeneración de la especie humana, como por referencia al proceso de sucesión entre los distintos regímenes políticos.

El mismo esquema de decadencia y corrupción puede aplicarse a una concepción del tiempo lineal típica de las religiones monoteístas, como el judaísmo, el cristianismo o el islam. La imagen arquetípica del declive o la caída de la especie humana es la representada en el libro del Génesis del Antiguo Testamento como expulsión del Jardín del Edén, que reaparece con algunas variaciones tanto en el Corán, como en los escritos gnósticos. La plenitud, la abundancia y la autosuficiencia del orden metahistórico se quiebra a consecuencia de un acto desafiante, una transgresión, un exceso, una hybris. Este exceso inaugura la historia sufrida y dolorosa del género humano.

Otra figura directamente relacionada con el fracaso del género humano en términos de decadencia y corrupción es la imagen de la caída, representada de forma paradigmática en el mito de Ícaro ilustrado por el Faetón de Ovidio. Este mito responde a un patrón semejante: el factor desencadenante es siempre el exceso, un ejercicio de hybris que conduce a la transgresión del límite, y que es castigada con la caída que sucede al proceso previo de declive. Las doctrinas griegas del declive y la decadencia están envueltas en un tono fatalista: Tucídides (460-395 a.C.), por ejemplo, sostiene que los hombres sucumben cíclicamente en la historia por su ambición (philotimia) y su codicia de poder (pleonexía). Esta suerte de pesimismo antropológico es contrarrestado por la vocación pedagógica de Platón que aspira a educar a los ciudadanos para revertir la decadencia de la ciudad. La teoría decadentista de la historia humana es compensada, también, en la cuarta égloga de Virgilio (70-19 a.C), donde el poeta romano afronta la necesidad de detener y revertir el ciclo del declive. No podremos escapar de las garras de la decadencia y la corrupción mientras el género humano esté en manos de un destino trágico. Tampoco saldremos del ciclo decadente mientras no encontremos un individuo con la virtud necesaria como para superar a la Fortuna. En este sentido, Virgilio deja abierta la posibilidad de una recuperación de la Edad de Oro gracias a la intervención de un personaje excepcional, que en la Roma Imperial sería la figura de César Augusto. De esta forma, la caída del hombre no sería necesariamente fatal, sino reversible. En concreto, Virgilio, en el Libro I de la Eneida, hace profetizar a Júpiter la duración indefinida del Imperio Romano, un imperium sine fine, sin límite en el tiempo ni en el espacio.

Este gesto virgiliano orientado a justificar la detención de la decadencia y a la instauración de un imperio permanente de la plenitud será transmitido históricamente, transformado y ejecutado por San Agustín (354 d.C. – 430 d.C.) en su De civitate Dei, de enorme repercusión tanto para el cristianismo, como para la modernidad. Es importante señalar la doble intención apologética y política del texto de Agustín de Hipona. Escrito tras la invasión visigoda de Roma, en el contexto de un clima hostil para el cristianismo, que estaba siendo acusado de ser el causante del declive del Imperio Romano, Agustín trata de desvincular la Historia de la Salvación, que sería la historia de la ciudad divina, la Jesuralén celestial; de la Historia de Roma, la ciudad terrena, cuya extinción se debe a la acción de los hombres, no de Dios mismo. Cada una de estas ciudades estaría regida por distintas leyes: la terrena fundada por el amor del hombre hacia sí mismo hasta el desprecio de Dios; la divina, por el amor a Dios hasta el desprecio de sí mismo. Conforme a esta doble legalidad, Adán y Eva fueron expulsados del paraíso por amarse a sí mismos hasta el desprecio de Dios, sin embargo, su soberbia es perdonada por Dios, quien les otorga una nueva posibilidad para ejercer su la libertad para amarse a sí mismos o amarle a Él. Esta vez eligen bien, dando lugar a la posibilidad de una historia humana como tarea infinita para la realización de la Ciudad de Dios en la tierra, sin embargo, serán sus hijos, los seres humanos personificados en Caín y Abel, quienes fundarán de las dos ciudades de los hombres: Caín, fundador de la Ciudad terrena guiado por su soberbia; y su hermano Abel, por su humildad, fundador de la Ciudad de Dios en la tierra. La historia narrada por Agustín es la historia de la Providencia, motor del desarrollo histórico, cuya existencia no niega la libertad humana, ya que no es una historia fatalista. En el marco de esta historia providencialista el declive del género humano, representado por la caída de Roma, no se corresponde con un proceso necesario, sino que es ocasionado por un comportamiento no cristiano de los romanos, que se habrían dejado corromper y se habrían excedido en su soberbia (hybris).

Este tipo de historia providencialista según la cual, tanto el auge, como el declive de los estados o de los imperios se halla bajo el signo de la Providencia es heredada por la tradición cristiana. Una de sus recepciones fundamentales es el Discours sur l’ Histoire Universelle del obispo Jacques-Bénigne Bossuet (1627-1704). En la primera parte de la obra, titulada Les Epoques, Bossuet hace un resumen de la Historia Universal hasta la fecha (1681), en la segunda parte, La Suite de la Religion, expone una serie de lecciones sobre religión en las cuales retoma el sentido político presente en De civitate Dei distinguiendo la institución de la Iglesia, poder vicario de Dios en el Tierra, que permanecería incólume, del imperio temporal de los estados terrenales sumidos en la decadencia; también en esta segunda parte, Bossuet arremete contra la doctrina de autores como Spinoza, que habrían negado la existencia de los milagros o intervenciones divinas de Dios en el mundo, sometiéndolo a las mismas leyes de la Naturaleza (Deus sive natura). La tercera parte, Les Empires, se enmarca estrictamente dentro del género de la Filosofía de la Historia. En esta última parte de la obra Bossuet explica las causas del auge y el declive de los imperios humanos en función de los designios divinos. Hay que entender que, en esta historia providencialista, la historia de los romanos no es más que un episodio de la historia del mundo, y que el pueblo y el Imperio romanos no serían más que un instrumento al servicio de la Providencia. En esta clave de lectura, si fue necesario que el universo deviniera romano, fue para permitir más fácilmente la difusión del cristianismo, es decir, que el devenir del Imperio estaría al servicio del cristianismo, cuya superioridad habría quedado demostrada al ser capaz, el cristianismo, de expandirse más allá de la caída del Imperio. El relato de Bossuet, educador de Luis XIV, tiene, además, una intención utilitarista y pedagógica ya que pretende servir de instrucción a los príncipes y soberanos de Francia.

Dentro del mismo ámbito de la Filosofía de la Historia, pero con intención contraria a la de Bossuet, encontramos Los Discursos sobre la década de Tito Livio, escritos y publicados por Maquiavelo entre 1517 y 1531. En Los Discursi, Maquiavelo se hace eco de la tendencia crítica que señalaba a la institución de la Iglesia y al cristianismo, adoptado como la religión del Imperio por parte de Constantino, como la causa principal del declive y la corrupción de Roma. En una temporalidad sin solución de continuidad la explicación del declive del Imperio se aplicaría, igualmente, a la Italia de su época. Según Maquiavelo, la institución de la Iglesia sería la causa de la falta de unificación política de los territorios italianos.

A partir del siglo XVI, uno de los recursos literarios más frecuentes para explicar las causas del declive de las naciones será la comparación con Roma –ya sea bajo la forma de la República o del Imperio– como gran figura, unas veces del éxito, otras, del fracaso de una forma y un régimen políticos. Herederas de esta tradición de pensamiento son las Consideraciones sobre las causas de la grandeza de los romanos y su decadencia, (1734) de Montesquieu. Esta obra perteneciente al género de la Filosofía de la Historia es una historia secular, no teológica, que, a diferencia de San Agustín y Bossuet, analiza las causas humanas que llevaron al auge y al declive de Roma. De esta forma, Montesquieu cifra su grandeza en el ejercicio de distintas virtudes por parte de los distintos cuerpos políticos: la sabiduría de los primeros legisladores, la prudencia del senado, y la virtud civil de los ciudadanos habrían llevado a Roma a su momento de esplendor; mientras que entre los factores que habrían provocado el declive del pueblo romano estarían, tanto el ejercicio de hybris por parte del Estado al expandirse desmesuradamente, como el haber sucumbido al lujo, sembrado la discordia civil en el seno del pueblo, o la institución de un gobierno tiránico por parte de los primeros emperadores. La cuestión reside para Montesquieu en el carácter humano de los vicios y las virtudes ejercidas por los romanos, y, en última instancia, en haber abandonado el ejercicio de la libertad por el del despotismo. Las Consideraciones de Montesquieu son una obra clave para la historia política, entre sus lectores y comentaristas privilegiados se encuentran Federico II de Prusia y Napoleón Bonaparte.

El declive es la otra cara del progreso, por eso es igualmente necesario hacer referencia al debate sobre la relación existente entre el progreso material y el progreso moral del género humano que fue una constante durante todo el siglo XVIII, dando lugar al premio propuesto por la Academia de las Ciencias, las Artes y las Letras de Dijon en 1750 al mejor ensayo que respondiera a la pregunta sobre si el desarrollo de las ciencias y las artes contribuye a mejorar la moralidad humana. Una de las formas más frecuentes de articular esta relación dialéctica es tomar a Grecia y Roma como ejemplos. Esta es precisamente la estrategia seguida por Rousseau, ganador del premio con su Discurso sobre las ciencias y las artes en el cual responde negativamente a la cuestión sobre si el desarrollo de las artes y las ciencias contribuye al progreso moral. Para justificar su afirmación se sirve de ejemplos extraídos de Grecia y Roma que señalarían a la ociosidad y al lujo como principales causas de la corrupción de las costumbres y del socavamiento de la virtud militar. En palabras de Rousseau: «A medida que las comodidades de la vida se multiplican, que las artes se perfeccionan y que el lujo se extiende, el verdadero valor se enerva y las virtudes militares se desvanecen, siendo todo esto la obra de las ciencias y de las artes».

Otra obra monumental que ha de figurar dentro de este debate sobre la relación entre el progreso material y el progreso moral es The history of the decline and fall of the Roman Empire (1776-1788) del historiador inglés Edward Gibbon, en la que Roma aparece como ejemplo para ilustrar cómo la religión y la barbarie estarían siempre detrás de la ruina de todo régimen político. En la obra de Gibbon la hipótesis según la cual las invasiones bárbaras estarían detrás de la caída de Roma es complementada por la tesis, ya presente en Rousseau, según la cual el cristianismo fue el principal elemento de corrupción de la virtus civil y militar romana. Según afirma el propio Gibbon: «Dado que la felicidad en una vida futura es el gran objeto de la religión, podemos escuchar sin sorpresa o escándalo que la introducción, o al menos el abuso del cristianismo tuvo alguna influencia en el declive y la caída del Imperio romano». La segunda de las principales causas del declive de Roma sería, de nuevo, según Gibbon, la cultura del lujo, que ya había criticado duramente tanto por Montesquieu, como por Rousseau.

En conclusión, «declive» se dice de la especie humana por medio del recurso a diferentes teorías de la corrupción y la degeneración; se dice, en el marco de una temporalidad cíclica, como proceso de degeneración, tanto de la especie humana, como de los distintos regímenes políticos; dentro del marco de una temporalidad lineal el declive anuncia la caída y la expulsión del paraíso teológico, pero también, la pérdida de la edad de oro literaria. En clave fatalista el declive es absolutamente necesario; en clave voluntarista y escatológica es posible revertirlo mediante un acto heroico. Para la historia providencial el declive, tanto de las historias particulares, como de la historia general del género humano está sometida a la Providencia y sería, por tanto, en última instancia, ininteligible por la inteligencia humana, finita y limitada por naturaleza. Finalmente, el enfoque crítico de la Filosofía de la Historia nos permite comparar los distintos discursos históricos sobre el declive, tanto del género humano, como de los distintos regímenes políticos, y relativizar el valor del propio término «declive», poniéndolo en relación con su supuesto opuesto «progreso».

Bibliografía

Agustín, (2002). La ciudad de Dios. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

Bossuet, J. B., (1966). Discours sur l’histoire universelle. Paris:

Garnier-Flammarion.

Gibbon, E., (2000) The Decline and Fall of Roman Empire, London-New York: Penguin.

Hesíodo, (2007) Teogonía, El escudo de Heracles, Los trabajos y los días, Idilios de Bion, Idilios de Mosco, Himnos Órficos. Mexico: Porrúa.

Maquiavelo, N. (2016). Discursos sobre la Primera Década de Tito Livio. Madrid: Ediciones Akal.

Montesquieu, (2019) Consideraciones sobre las causas de la grandeza de los romanos y su decadencia. Madrid: Tecnos.

Ovidio, (2012) Las Metamorfosis. Madrid: Gredos.

Platón, (2005) La República. Madrid: Alianza Editorial.

Rousseau, J., (2010). Del contrato social discurso sobre las ciencias y las artes discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres. Madrid: Alianza Editorial.

Virgilio, (2006). La Eneida. Madrid: Cátedra.

Diccionario Panhispánico del Español Jurídico (2020). < https://dpej.rae.es > [12/10/2020].

Índice de ilustraciones:

Fig. 1: Icono donde aparece Constantino presidiendo el Primer Concilio de Nicea (325) y teniendo anacrónicamente el texto del Símbolo niceno constantinopolitano en la forma adoptada en el Primer Concilio de Constantinopla (381) con el inicial πιστεύομεν (creemos) sustituido por πιστεύω (creo), como en la liturgia. Dominio público.

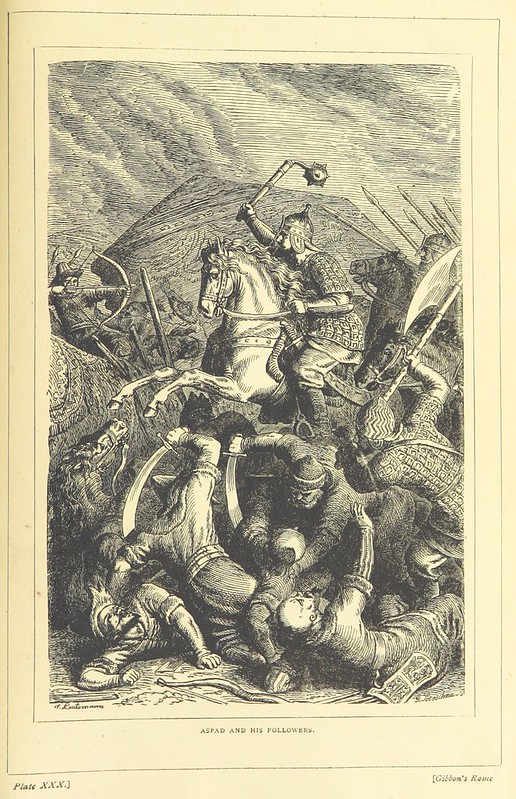

Fig. 2: Imagen digitalizada de la página 1161 de la Historia del declive y caída del Imperio Romano de Edward Gibbon. British Library. Dominio público.