Naufragio · Valerio Rocco Lozano

El término “naufragio” procede del latín “naufragium”, a su vez derivado de la composición de las palabras “navis”, navío (a su derivado del griego “naus”) y “frangere”, “romper”. Esta etimología indica que el naufragio no es tanto el hundimiento del barco, sino su causa inmediata (y previa): el golpe contra un elemento externo que quiebra la estructura de la embarcación. Por tanto, el naufragio en latín siempre conlleva el sentido de una cierta fatalidad exterior y es achacable a elementos en parte ajenos al elemento subjetivo (la tripulación). Además, conlleva una dosis de violencia mecánica ligada al golpe, y no supone por tanto un melancólico y lento sumergirse en las aguas. Por otra parte, de manera bien interesante, “naufragar” se dice en latín “naufragium facere”, lo que implica en cambio una responsabilidad o cuanto menos una actitud activa, por parte del timonel o la tripulación, en el golpe contra el barco. Así pues, en general, la etimología a partir del latín nos sugiere que seguramente haya que registrar una evolución desde una concepción original violenta y súbita del naufragio como golpe, hasta la más contemporánea, que enfatiza el movimiento lento del abandonarse del navío en las aguas. En efecto, la actual definición de la RAE alude a este paradigma más pasivo, al definir el naufragio como sigue: “Pérdida o ruina de la embarcación en el mar o en río o lago navegables”.

En virtud de esta comprensión clásica como acción exterior y violenta, en Grecia se impone una visión del naufragio fundamentalmente negativa, como castigo o prueba.

En efecto, si comenzamos por el paradigma punitivo, se trata ante todo de un castigo moral hacia aquél que naufraga, y en concreto a la hybris. En este sentido, la Odisea constituye un modelo absoluto de naufragio punitivo que se transmite a otras representaciones medievales y modernas del naufragio de Ulises. Probablemente, una de las reelaboraciones más interesantes e influyentes en este sentido del naufragio homérico sea del Canto XXVI del Infierno de la Divina Comedia de Dante. En este pasaje se narra cómo el navío de Ulises, como castigo por la osadía de haber sobrepasado las columnas de Hércules, es hundido ante las costas del Purgatorio por un Dios al que el propio Odiseo -condenado en el Infierno- llama arrogantemente “ese otro (altrui)” (Alighieri, 1915, Inf. XXVI, v. 141). En uno de los pasajes más complejos de este Canto, Dante tilda la travesía de Ulises de “loco vuelo”, en la conocida expresión “dei remi facemmo ali al folle volo (hicimos de los remos unas alas para el loco vuelo)” (Alighieri, 1915, Inf. XXVI, v. 145), para trazar un paralelismo con el ascenso y la posterior caída de Ícaro.

Ya en el Siglo XX, en la novela de Primo Levi “Si esto es un hombre”, uno de los capítulos, titulado “Il canto di Ulisse” (Levi, 1989, 98-103), traza un paralelismo entre el naufragio relatado por Dante y la experiencia de los campos de concentración, interpretada amargamente como un castigo divino (otro “come altrui piacque”) al pueblo judío en el que se pierde toda esperanza.

Es interesante notar que, según Tales, citado por Séneca, y Hesíodo (en Los trabajos y los días, a propósito de Perses), el dios de los terremotos es Poseidón: ni siquiera en tierra firme es posible escapar a su ira, la que perseguía a Ulises independientemente de sus estratagemas. El terremoto es por tanto el naufragio en tierra firme. Esta concepción se explica probablemente por analogía entre la zozobra del barco en medio de la tempestad y el temblor horizontal que se experimenta durante un terremoto.

En la original reelaboración virgiliana de los naufragios de Ulises que se encuentra en la Eneida, se introduce un sentido quizás más positivo que estaba completamente ausente en el paradigma griego, y más relacionado con el concepto de prueba. Eneas también naufraga antes de su llegada a Cartago y del encuentro con Dido. Se trata de un castigo de los dioses, pero sobre todo representa el naufragio que anticipa la construcción del gran Imperio. Es por tanto un pródromo, una prueba iniciática por la que hay que pasar para construir una nueva era. En este mismo sentido, Virgilio vaticina en la Égloga IV que “se apartará el timonel de la mar” (Virgilo, 1969, 11, v. 38), esto es, no habrá navegación (y por ello tampoco naufragios) en la mítica era de felicidad futura (que es, por otra parte, la época del Imperio inaugurada por el nacimiento del misterioso “puer”, el niño identificado a veces con Augusto, otras con Cristo e incluso de otras maneras). En el mismo sentido, también el Libro de la revelación de Juan presenta la nueva tierra y el nuevo cielo con la expresión “ya no hay mar” (Apocalipsis, 21, 1)

La escena del naufragio de Ulises o de Eneas ha sido representada a menudo en el barroco –algunos ejemplos son los de Dosso Dossi y Agostino Tassi, pero también -en el plano musical- la ópera “Il ritorno di Ulisse in patria” de Monteverdi, que se abre justamente con el naufragio del barco de los Feacios en el que viaja Ulises. En general, la exaltación artística del naufragio (especialmente en el Romanticismo) ha sido estudiada por Esperanza Guillén en su libro Naufragios: imágenes románticas de la desesperación (Guillén, 2004). Por citar sólo algunos cuadros, especialmente influyentes en la iconología de este concepto, habría que mencionar “La balsa de la Medusa”, de Géricault, y “El naufragio” de Turner. Curiosamente, ambos lienzos no se centran en la escena del barco hundiéndose, sino en el intento de salvación de la tripulación, a través de botes más o menos improvisados. El mismo esquema compositivo (los náufragos en primera plana y el barco naufragado en un lugar secundario) se encuentra en “El naufragio” de Vernet.

Mención aparte merece otra representación del naufragio, la que se produce entre icebergs, como en Friedrich, Vernet y Church. Especialmente relevante es el lienzo “El mar helado” de Friedrich, en el que el barco hundido aparece escasamente visible entre bloques de hielo estáticos y monumentales. Esta es una de las pocas ocasiones en que no aparecen ni el elemento humano de los supervivientes ni el compositivo del dinamismo marino. En esta imagen, el fracaso parece irreversible, no hay ninguna esperanza para la tripulación del navío. El carácter estático de los naufragios polares en el romanticismo contrasta con una de las imágenes más icónicas de un hundimiento de un barco en la modernidad: la tragedia del Titanic, de la que los relatos periodísticos, literarios y cinematográficos destacan la lentitud y progresividad, a la vez que el componente humano (falta de previsión y reacción) en el desastre. En este sentido, el filósofo ecologista Jorge Riechmann ha comparado acertadamente la inexorable crisis climática actual con el hundimiento del famoso transatlántico: “intentar maniobrar con alguna habilidad el Titanic que inexorablemente va a hundirse –pero no con la expectativa de evitar el naufragio, sino sólo de crear mejores condiciones para el salvamento de los pasajeros. Y comenzar ya a construir más botes salvavidas, y a organizar las formas de cooperación solidaria que pueden reducir los costes del naufragio” (Riechmann, 2015, 45-46).

En la modernidad, los conceptos griegos de castigo o prueba se mantienen, pero con un marco más claramente antropocéntrico y desvinculado de la acción divina. Emblemáticos, en este sentido, son los dramas de Shakespeare, en los que el naufragio representa la catástrofe inesperada (lo que supone una culpa de falta de previsión o de arrogancia por parte de los tripulantes) que puede generar las consecuencias más negativas: naufragio como causa de separación fortuita (“Noche de reyes”) o como causa de la ruina económica (“El mercader de Venecia”) o política (“La tempestad”). En particular, en esta última obra se encuentra uno de los más hermosos cantos al naufragio, el que pronuncia Ariel en su primera aparición ante los marineros asustados: “Yace tu padre en el fondo y sus huesos son coral. Ahora perlas son sus ojos, nada en él se deshará pues el mar lo cambia todo en un bien maravilloso” (Shakespeare, 1998, II, 2050).

Al paradigma negativo del naufragio como castigo o prueba se contrapone la visión positiva que también está presente, aunque de manera más marginal, en el pensamiento griego. Esta perspectiva tiene un largo recorrido en la modernidad gracias al estoicismo. Seguramente este tópos comience con Zenón de Citio y Aristipo y sea transmitida posteriormente por Diógenes Laercio y por Vitruvio. Según este paradigma, el naufragio no es un mal si se conserva el sí mismo (o la entereza, o el saber). A partir de esta salvaguarda del sí mismo en medio del naufragio arranca una interesante metaforología e iconología de la tabla de salvación (y de uno mismo como tabla de salvación) que encuentra su culmen en los Ensayos de Montaigne (“El hombre de entendimiento, no ha perdido nada, si se tiene a sí mismo” –(Montaigne, 2007, I, 38).

Junto a la metáfora de la tabla de salvación, la contraposición al naufragio se expresa desde la Antigüedad con la imagen del puerto seguro, que aleja la incertidumbre de la “spes et fortuna” (“esperanza y suerte”), según el famoso pero anónimo poema latino: “Inveni portum. Spes et fortuna valete! Sat me lusistis. Ludite nunc alios” (Llegué a puerto. Esperanza y fortuna, ¡adiós! Suficientemente me habéis engañado. Ahora, engañad a otros). Existen múltiples versiones de este poema en la modernidad, con una historia de la recepción muy compleja: o bien para compartirlo (como en Casanova y Lesage –en su historia de Gil Blas de Santillana) o bien para ponerlo en duda (como en el caso de Voltaire y su sentencia según la cual “no hay ningún puerto seguro”).

Además de como metáfora del castigo, la prueba o incluso la oportunidad, en la estela de la tradición (neo)platónica el naufragio se vuelve metáfora del peligro, tanto del moral como del político. Por ejemplo, en las Enéadas de Plotino encontramos la imagen de las naves azotadas por la tormenta, cuyos pilotos se ocupan de ellas y por esa razón se descuidan a sí mismos, hasta el punto de olvidar que se arriesgan a perecer ellos mismos en el naufragio. Esta metáfora es ampliamente recuperada en la modernidad, pues introduce la interesante dicotomía entre el naufragio individual y el naufragio colectivo. El uso de este aparato metafórico encuentra su ápice, nuevamente, en Montaigne, en el pasaje de los Ensayos a propósito de la historia de Ático, en la que habla de un “naufragio universal del mundo” (Montaigne, 2007, III, 1).

La consideración de un naufragio cósmico o metafísico (pero sin el matiz moral que se encuentra en Plotino) ya estaba presente en el De rerum natura de Lucrecio, en dos pasajes: en primer lugar, en el momento en que la individuación de las figuras es asemejada al rescate de pecios tras un naufragio (Lucrecio, 1962, II, 550 sigs.). En segundo lugar, ahí donde para el poeta epicúreo el nacimiento (propiamente: el parto) de los individuos es asemejado a un naufragio (Lucrecio, 1962, V, 222 sigs). En este mismo sentido, ya en la modernidad, pero en clara deuda con esta tradición clásica, Pascal hace del “estar embarcado” la metáfora de la existencia humana. Esta consideración, por cierto, se encuentra en el mismo “Pensamiento” en que se desarrolla la conocida imagen de la apuesta (Pascal, 1963, 550-551). La imagen de una vida como un “estar embarcado” es recuperada por Nietzsche en La Gaya Ciencia (Nietzsche, 2019, III, par. 124). En este sentido, es curioso notar que, tanto en un marco teísta como en uno deliberadamente ateo, la fragilidad de la vida humana -y por tanto su predisposición al fracaso- es expresada a través de la imagen de la travesía marina.

Una clase específica de naufragio colectivo es la que está relacionada con la metáfora de la nave política, presente ya en Platón y Aristóteles pero tratada sistemáticamente por vez primera por Quintiliano (con su navem pro republica, en 1799, I, 14). Esta imagen posee una larga tradición que ha sido estudiada por Eckart Schäfer en su ensayo Das Staatschiff (Schäfer, 1982). La metáfora de la nave política también tiene una de sus más interesantes vertientes en La república de Cicerón, con su imagen del gobernante como un timonel que juega dos papeles (el de jefe del barco, pero también de pasajero), en alusión de que los gobernantes también son ciudadanos, y por tanto también les afecta directamente su eventual fracaso en la gestión del Estado.

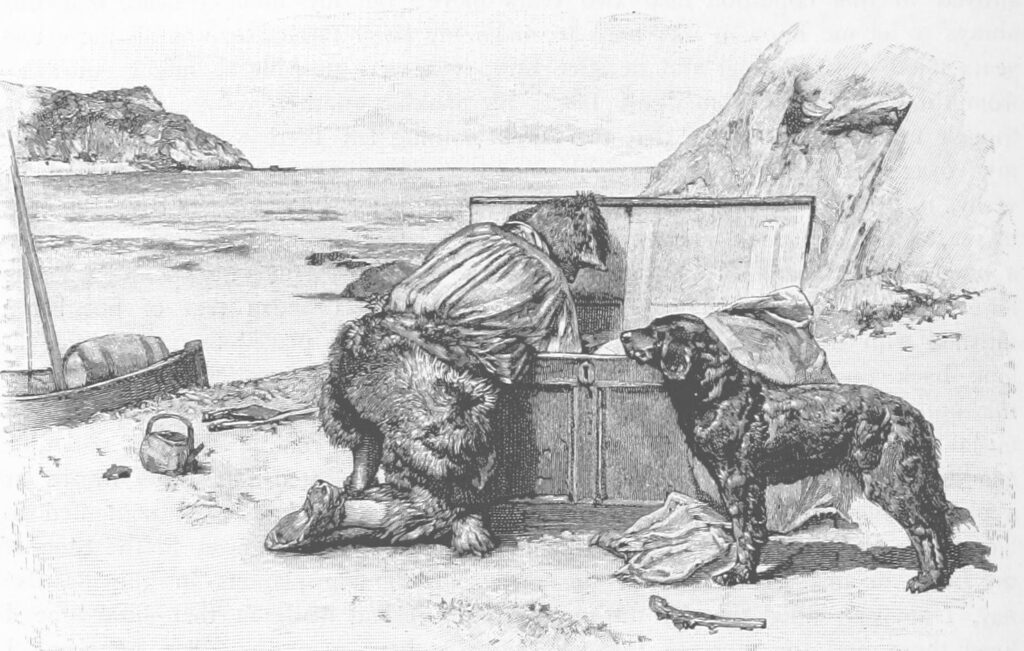

Por otra parte, la imagen política del naufragio no puede desconectarse (desde la misma crónica de las expediciones de los Argonautas) de la expresión del éxito o del fracaso de los propósitos conquistadores o imperialistas. Estas narraciones, obviamente, proliferan a partir de la Modernidad: en el lado del éxito, es necesario mencionar Robinson Crusoe de William Defoe como ejemplo de un colonialismo vencedor en cualquier circunstancia. En el lado de los naufragios entendidos como fracasos no reversibles, algunos ejemplos particularmente determinantes para la formación de lo que podríamos llamar “conciencia nacional” son la crónica Naufragios (1555) de Álvar Núñez Cabeza de Vaca, o los múltiples relatos del hundimiento del buque Vasa en la bahía de Estocolmo en 1628.

En este mismo sentido conquistador o guerrero el hundimiento o la derrota de la flota es el símbolo de una crisis política (y por tanto que excede una mera derrota militar): se pueden mencionar los ejemplos de la Armada Invencible para España, el desastre de Caporetto para Italia, Pearl Harbour para los Estados Unidos o la guerra de las Malvinas para Argentina. También el hundimiento de la “Medusa”, que en su momento tuvo un tratamiento fundamentalmente psicologizante, periodístico y morboso, al haber ocurrido en 1816 fue utilizado en Francia también con fines políticos, presagiando un rápido fin de la restauración borbónica por parte de los nostálgicos de Napoleón.

Es preciso señalar que en la Ilustración el naufragio amplía estos horizontes, volviéndose a menudo interestelar o planetario, como en Fontenelle o en Voltaire: en una nueva versión del castigo a la hybris, ya presente en la antigua Grecia, ahora la ambición de conquistar nuevos planetas lleva a los hombres a naufragar en el espacio. En concreto, en Micromegas de Voltaire se establece una constante analogía entre el naufragio marítimo (en concreto, en el Mar Báltico), y los peligros del viaje espacial.

Es preciso señalar que existe una poderosa corriente que insiste en una visión positiva -incluso abiertamente satisfactoria- del naufragio. Esta tradición arranca con Lucrecio, en el proemio al libro II del De rerum natura, que relata el placer que se siente al ver naufragar a otro desde tierra firme. Esta metáfora posee un fuerte significado filosófico: la solidez del yo, de la propia tierra firme, se robustece ante la zozobra y el naufragio ajenos. Esta imagen es recuperada en la modernidad por Voltaire (como símbolo de la sensibilidad y curiosidad humanas) y en Kant, con su famosa explicación del sentimiento de lo sublime a partir de la metáfora de un naufragio contemplado desde la seguridad de la tierra firme. Este ejemplo kantiano sirve para explicar cómo lo sublime nos permite transitar desde el plano estético/sensible hacia la toma de conciencia de nuestra más alta destinación: la de conocernos como seres morales capaces de acciones libres, y por tanto superiores incluso a las más poderosas y majestuosas obras de una naturaleza mecánicamente determinada (Cfr. Kant, 2012).

Esta imagen de la Crítica del Juicio kantiana fue particularmente relevante por sus ya mencionadas repercusiones artísticas en el romanticismo. Baste pensar en el nombre del principal movimiento romántico alemán, en clara deuda con esa obra de Kant: el “Sturm und Drang”. En este nombre, la conjunción del elemento de la tormenta y del ímpetu dramático alude obviamente a un naufragio. Desde el punto de vista poético, también a partir del romanticismo se exalta la dulzura del naufragio: o bien por las posibilidades de conexión con lo infinito (véase el poema “Eleusis” de Hegel, dedicado a Hölderlin o “el Infinito” de Leopardi, con su conocido final “il naufragar m’è dolce in questo mare (me es dulce naufragar en este mar)” (Leopardi, 2001, 121, v. 15), o bien por el cúmulo de experiencias que permite atesorar (ejemplar en este sentido es “El barco ebrio” de Rimbaud). Esta actitud esa sido denominada por Rafael Argullol, en el título de su libro sobre estos temas: La atracción del abismo (Argullol, 1983).

La estetización del naufragio y del consiguiente fracaso llevó desde la Edad Media hasta la modernidad a la creación de falsas batallas navales, plenamente controladas, para reproducir los mismos sentimientos que describió Kant: algunos conocidos ejemplos son los simulacros llevados a cabo en el Alcázar de Sevilla o en la Plaza Navona en Roma.

El naufragio es considerado positivamente en la modernidad no sólo en virtud de este re-aseguramiento del espectador, sino también porque es índice de la indispensable motivación que debe acompañar toda empresa humana. Un ejemplo de ello es el Zadig de Voltaire, para quien las pasiones son como el viento: peligrosas, pero sin ellas no se puede avanzar. Todo ello en una clave completamente inversa con respecto al paradigma griego del naufragio como castigo de la hybris y más cercana al discurso del Ulises dantesco a su tripulación en el mencionado canto del Infierno: “considerate la vostra semenza: fatti non foste a viver come bruti, ma per seguir virtute e conoscenza” (“considerad vuestra procedencia: no fuisteis hechos para vivir como bestias, sino para seguir virtud y conocimiento”) (Alighieri, 1915, Inf. XXVI, vv. 119-120).

Mención especial merece otro conocido tópos, por su gran influencia en la comprensión filosófica del fracaso en la modernidad y porque constituye una suerte de “síntesis” entre las dos concepciones (positiva y negativa) del naufragio que hemos tratado hasta ahora: se trata del dictum “Bene navigavi, naufragium feci”, complejo e interesante por la ambigüedad de la expresión, que puede interpretarse de dos maneras antitéticas: “si naufragué, entonces navegué bien” o “aunque navegué bien, naufragué”.

La frase, según Diógenes Laercio (1985, XXX, VII, 4), fue usada por primera vez por Zenón de Citio: traducida al latín por Erasmo de Rotterdam (para el que la metáfora del naufragio es fundamental en su Siculus mare) y popularizada por Schopenhauer, que la coloca al comienzo de Parerga y Paralipomena, en el capítulo titulado “Acerca del carácter aparentemente no intencional del destino del individuo”. Fue retomada por Nietzsche (el “filósofo a la mar”, frente a Kant) en diferentes lugares: en el fragmento póstumo 3 [19] de marzo de 1875; en el parágrafo 4 de “El caso Wagner”; en el fragmento póstumo 16 [44] de la primavera-verano de 1888; y por último en la famosa carta a Brandes del 23 de mayo de 1888. Este motto latino ha sido recientemente retomado por Franco Volpi para sintetizar la trayectoria del segundo Heidegger (Volpi, 2010), y por Remo Bodei como caracterización de la existencia moderna (a partir de la ya citada metáfora marítima de Pascal: “estáis embarcados”).

En lo que respecta a la reversibilidad del fracaso, hay que hacer una breve mención a la figura del pecio, como posibilidad de recuperación de lo hundido, de lo fracasado, a través de aventuras épicas, técnicamente complicadas y siempre arriesgadas. Asimismo, también es preciso aludir al tinte extremadamente sorprendente (o incluso milagroso) del recurso estilístico-literario del regreso de un barco que se creía hundido (véase a este respecto El conde de Montecristo de Dumas).

Por último, desde el punto de vista bibliográfico, es preciso recalcar la relevancia -para cualquier metaforología del naufragio- de la obra de Hans Blumenberg Naufragio con espectador (Blumenberg, 1995). Este artículo está en deuda (no culposa) con él; sirva esta mención de homenaje en el centenario del nacimiento del gran filósofo alemán.

Bibliografía

Alighieri, Dante (1915), Divina Commedia, ed. de Giuseppe Campi, Turín: Unione Tipografica Torinese.

Argullol, Rafael (1983), La atracción del abismo. Un itinerario por el paisaje romántico, Barceloina: Acantilado.

Blumenberg, Hans (1995), Naufragio con espectador. Paradigma de una metáfora de la existencia, Madrid: Visor.

Diógenes Laercio (1985), Vida de los filósofos, Madrid: Iberia.

Guillén, Esperanza (2004), Naufragios: imágenes románticas de la desesperación, Madrid: Siruela.

Kant, Immanuel (2012), Crítica del discernimiento, ed. de Roberto R. Aramayo y Salvador Mas, Madrid: Alianza.

Lanceros, Patxi (ed.) (2019), Apocalipsis, Madrid: Abada.

Levi, Primo (1989), Se questo è un uomo. La tregua, Turín: Einaudi.

Leopardi, Giacomo (2001), Tutte le poesie e tutte le prose, Milán: Mondadori.

Lucrecio (1962), De la naturaleza de las cosas, Barcelona: Alma Mater.

Montaigne, Michel de (2007), Les Essais, ed. de Jean Balsamo et al., Paris, Gallimard.

Nietzsche, Friedrich (2019), La gaya ciencia, ed. de José Lara, Barcelona: Ariel.

Pascal, Blaise (1963), Oeuvres completes, Paris: Seuil.

Riechmann, Jorge (2015), Autoconstrucción, Madrid: Catarata.

Quintiliano, Marco Fabio (1799), Instituciones horatorias, Madrid: RAB.

Schäfer, Eckhart (1972), Das Staatschiff. Zu Präzision eines Tópos, Königstein: Athenäum.

Shakespeare, William (1998), Teatro selecto, ed. de Ángel-Luis Pujante, Madrid: Troa.

Virgilio (1969), P. Vergili Maronis Opera, ed. de R. A. B. Mynors, Oxford: Oxford Classical Texts.

Volpi, Franco (2010), Heidegger. Aportes a la filosofía, ed. de Valerio Rocco, Madrid: Maia.

Índice de ilustraciones:

Fig. 1: Jean Louis Théodore Géricault, Le Radeau de La Méduse, 1818/1819. Musée du Louvre

Fig. 2: Ilustración de The Life and Strange Surprising Adventures of Robinson Crusoe. With one hundred and twenty original illustrations by Walter Paget. Londres: Cassell & Co, 189