Autor: Andoni Caballero

Del 6 al 9 de junio los ciudadanos europeos en edad de votar fueron llamados a acudir a las urnas una vez más. Esta vez para decidir la composición del Parlamento Europeo en uno de los comicios más importantes de su historia; para sorpresa de muchos e indiferencia de otros, los resultados proyectan una Europa escorada a la derecha. Desde luego, este hecho dará a los politólogos meses de sueldo y horas de tertulia en las que veremos una concatenación de efectos difícil de pronosticar.

Lo que sí fue posible adelantar es una característica ya endémica en este tipo de procesos electorales: su baja participación. Este año 2024 depositaron su confianza un poco más de la mitad del electorado europeo, un 51,01 %; Croacia (por lo bajo) con un 21,34 %; y Bélgica (por lo alto) con un 89,82 %. España estaría ligeramente por debajo de la media europea con un 49,21 % de participación[1]. Sin que estos números nos abrumen debemos incidir en que estos datos, si bien representan el conjunto de la población, hay grupos de edad que operan de forma muy diferente a sus contrapartes generacionales.

El caso de los jóvenes europeos (entre los 15 y los 30 años), dice un estudio del Eurobarómetro lanzado en el preludio de las elecciones, se pronosticó una intención de voto del 64 %[2] entre los jóvenes con derecho a voto. Pese a tener trabajo estadístico todavía por hacer, tenemos motivos para creer que estos datos se corresponden a una politización mayor de sectores poblacionales jóvenes en su esfuerzo por traer una agenda propia a la mesa de negociación europea.

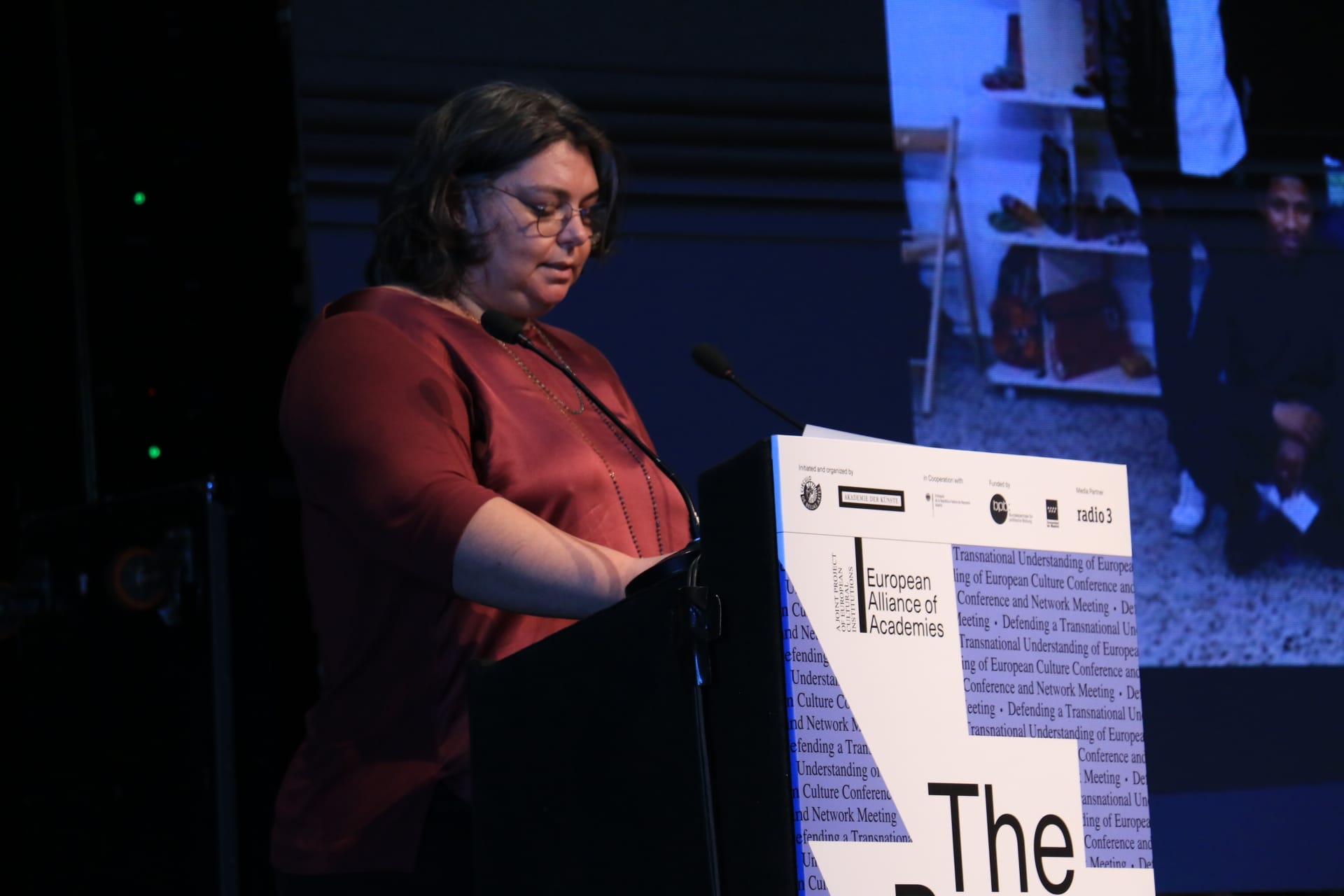

En este sentido, no son pocos los que notifican una implicación mayor de la población joven, aunque muchos todavía los echan al saco de sastre de la historia. “La juventud es el futuro claro, pero nunca el presente” se comentó en un conversatorio que el Círculo de Bellas Artes acogió el día 4 de junio, semana de las elecciones. Entre sus intercambios sumamente precisos, los conferenciasntes de Europe Talks Spain consiguieron representar las incertidumbres, prejuicios y realidades de un sujeto muchas veces no reconocido en su papel histórico, defendiendo que merece la pena hablar, pensar y actuar en las claves de una generación que pronto tomará las riendas del mundo.

En su esfuerzo, Zemos 98 y Conciencia Afro optaron por un formato de mesa redonda en el que se incorporó un novedoso sistema de traducción en directo y, más aún novedoso, unas galletas de la fortuna cuyo mensaje interior guiaba las conversaciones entre los ponentes. “¿Cuál es la mayor mentira sobre la juventud?” “¿Hay escapatoria del racismo para las generaciones jóvenes?” “¿Qué tendría que cambiar en la política representativa para mayor participación juvenil?” Preguntas y reflexiones orientadas a las inminentes elecciones que a posteriori discutimos y comentamos.

Una vez más, hablamos de juventud, participación y acceso, aunque los obstáculos pasan muchas veces desapercibidos. Desde varios representantes del mundo juvenil se depositaron comentarios que se interrogan sobre la falta de coherencia de la UE. Margarita Guerrero (directora de INJUVE) comenta que si bien se produce legislación antirracista y la tónica general en Europa es comprometerse con esta causa, la política fronteriza no parece ir acorde a sus premisas; la externalización del control fronterizo o las barreras a la participación política en sujetos de origen extranjero contradicen la imagen de una Europa integradora. En esta línea, Fátima Ezzamouri (técnica de proyectos Diaconía España) nos recuerda que este ejercicio de inclusión condiciona la representatividad de un proyecto político que necesita de cada vez una mayor participación y respaldo. Desde luego, existe la intención de incorporar, pero: “¿Quién puede realmente participar?”.

Con un fuerte perfil crítico, las propuestas esgrimidas tienen la fuerza para dar contenido concreto a un programa de mínimos que la UE lleva décadas persiguiendo con sus proyectos enfocados en juventud. Sin ir más lejos, el programa Erasmus + ha constituido una herramienta fundamental en la percepción identitaria de los jóvenes en un esfuerzo por incorporarles en los asuntos europeos. Una Tesis Doctoral recientemente defendida por Laura Díaz Chorne[3] trae a colación el fenómeno de la movilidad transnacional como variable para explicar la apreciación de una solidaridad europea y, por tanto, un interés en los asuntos europeos. En sus resultados podemos ver que, si bien la movilidad fomenta en términos generales la identidad europea, las muchas variables condicionan finalmente ese desempeño. Una de ellas refiere a la hipótesis de que las limitaciones para la participación política en los lugares de destino puede ser un elemento de detracción de la participación política en ese destino y Europa.

Ya sea por motivos legales u otro tipo de inconvenientes relacionados con la condición de persona móvil, los mecanismos formales e informales de participación no son ejercidos o está limitados. Lo mismo ocurre, como hemos comentado, con aquellos colectivos o sujetos con condición de origen extranjero. Por tanto, en una de sus mayores críticas, Europe Talks Spain concluye que en un contexto de crisis de representatividad en toda la Unión Europea, la juventud y otros colectivos no pueden ser excluidos del proceso político; las grandes promesas de integración deben cristalizarse en un mayor peso y acceso a los mecanismos de toma de decisiones. Todo ello, sin duda, definirá el cómo Europa se ve a sí misma.

Por suerte y pese a los límites impuestos, en los últimos años se dibuja un legado a través de las claves, métodos y concienciación demostrados por la juventud y la incorporación de una agenda política que lleva su seña. Aunque si bien no debemos tratar a la juventud como un cuerpo ideológico, el empeoramiento de las condiciones de vida y la desigualdad son sus preocupaciones más inmediatas. El cambio climático, por su parte, se eleva como de las mayores incertidumbres según el Eurobarómetro 545. Paradójicamente, según también este modelo, la juventud europea no confía excesivamente en el papel de la UE a este respecto, solo un 26%[4] de los encuestados consideraba a la Unión Europea capaz de “promover políticas ecológicas y luchar contra el cambio climático”. No sin razón, podemos realizar múltiples críticas a este desempeño.

El día 5 de junio La Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo, El Grand Continent y el Círculo de Bellas Artes desarrollaron una conferencia de inmediato interés en esta materia. La correlación maldita revisa las políticas ecológicas europeas a través del índice de coherencia para la consecución de los desafíos de sostenibilidad.

José Medina Mateos (investigador de La Mundial-Colectivo) comenta como se hace necesario superar medidores tradicionales de crecimiento. Todo para entender un desarrollo sostenible que valore no solo los “transiciones” ecológicas, democráticas, socioeconómicas y feministas, pero también considere las externalidades negativas que ese mismo progreso genera en terceros países y los colectivos excluidos del proceso.

El Índice de Coherencia para el Desarrollo Sostenible pretende considerar todos estos factores y definir una línea de acción inclusiva donde la eliminación de las emisiones de CO2 no se sustente en la producción desregulada deslocalizada; que la fabricación de baterías eléctricas no se sustente en la extracción desenfrenada de litio en países menos desarrollados. Un indicador que nos inste a caminar al paso del más lento.

En una mesa redonda que prosigue a la disertación inicial se incorporarían discusiones que no pasan desapercibidas. Maite Serrano Oñate (Directora de La Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo), Lennys Rivera (Experta en transiciones justas y finanzas sostenibles WWF España) y Álvaro Torres Suárez (Subdirector General de Planificación y Coherencia de Políticas de la Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible del MAEC) comentaron las prioridades, vías y objetivos a redefinir en una tarea que “todos compartimos”.

Más allá de ser un asunto de discusión y debate puramente institucional, hemos visto a una generación entera movilizarse por esta causa. El agujero que podemos atribuir a una actividad política a veces incoherente puede contraponerse a las demostraciones de voluntad por parte de jóvenes en su esfuerzo por la conservación del medio ambiente. En el año 2022 se inició un proyecto por dotar de personalidad jurídica al Mar Menor y sería la primera Iniciativa Legislativa Popular en Europa en servir de ejemplo de este tipo.

Teresa Vicente (Abogada y promotora de la ILP) comenta en su libro Justicia Ecológica y Derechos de la Naturaleza[5] como la iniciativa fue inmediatamente apoyada por jóvenes y asociaciones civiles que no solo ayudaron a completar las 500.000 firmas requeridas, sino que además participaron activamente en su publicitación y difusión. Varias facultades, estudiantes de la Universidad de Murcia y grupos de jóvenes se unirían para una reivindicación compartida por un amplio movimiento social que llevó el planteamiento desde el municipio hasta el Congreso de los Diputados.

Si este proceso dice una cosa es la profunda preocupación que suscita a un sector que se movilizó este junio de 2024 para decidir sobre el futuro de Europa. Sabemos de su capacidades e iniciativas, pero tal vez, como sugieren La correlación maldita y Europe Talks Spain, sea a través de la coherencia de unas políticas que incentiven toda una participación juvenil capaz de volcarse en el escenario europeo.

Precisamente, la UE ha tratado de definir su propia identidad a través de unos valores universalmente válidos, una visión de quienes son, un proyecto común sobre cómo construir sociedad y de cómo entender una vida que merezca la pena de ser vivida. Sin llegar a discutir la difusión de estas ideas y el éxito de su mensaje, lo cierto es que queda trabajo por hacer y las contradicciones son todavía latentes. Unos mensajes divididos que los días 4 y 5 se recordaron a través de expertos y ponentes, pero cuya solución nos interpela a todos.

En este sentido, tanto el paradigma de desarrollo, así como el acceso a la vivienda no pasan desapercibidos para una generación que recoge los problemas de sus predecesores e incorpora los suyos propios. En su entelequia todas las luchas parecen estar interconectadas, un momento en el que merece la pena dejar hablar y escuchar a aquellos que vienen por detrás.

[1] Parlamento Europeo.

[2] Flash Eurobarometer survey 545 ‘Youth and Democracy, Abril 2024.

[3] Díaz, L (2024) La movilidad internacional y las prácticas transnacionales en la construcción europea ¿Favorece realmente la movilidad internacional una identidad común?, Universidad Complutense de Madrid.

[4] Flash Eurobarometer survey 545 ‘Youth and Democracy, Abril 2024.

[5] Vicente, T (2023) Justicia Ecológica y Derechos de la Naturaleza, Tirant.